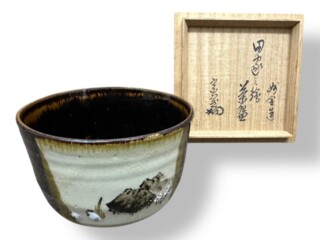

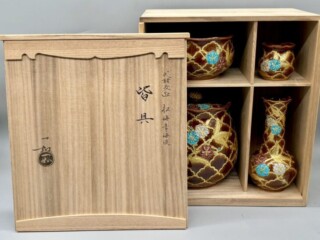

永楽妙全(えいらく みょうぜん)は京都の女性陶芸家です。

千家十職のひとつである土風炉師・焼物師である十四代永楽善五郎(得全)の妻として永楽家を支えた人物として知られています。

明治維新後の茶道衰退期という困難な時代に夫の得全とともに永楽家を支えました。得全が早くに亡くなった後も彼女は家業を守り続け、十五代となる甥・正全の育成に尽力するなど永楽家の存属に大きく貢献した人物です。善五郎の名は襲名しませんでしたが、その技量と作品への評価は非常に高く得全と並び称される存在です。

作風は夫の得全が雄渾な赤絵を得意としたのに対し、女性らしい優美で雅な世界観が特徴とされています。

彼女は三井家などからの支援も受け1914年に三井高棟より「妙全」号を拝領しました。困難な状況下で家業を守り抜き、優れた作品を数多く残した永楽妙全は、十四代の妻としてではなく独立した一人の陶芸家として現代でも高い評価を得ています。

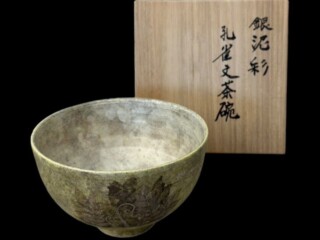

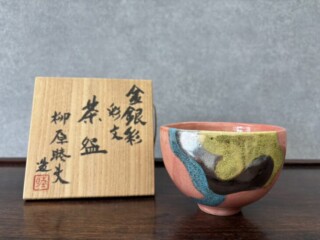

井戸川豊(いどがわ ゆたか)は、東京都生まれの陶芸家であり、広島大学大学院人間社会科学研究科の教授としても活躍しています。

彼は、伝統的な技法を現代的な感覚で表現する作品で知られ、特に「銀泥彩磁(ぎんでいさいじ)」技法を用いた作品が特徴です。

彼の作品は、身近な野菜や植物をモチーフにしたものが多く、カイワレ大根、トウガラシ、アスパラガス、ホオズキなどが描かれています。これらのモチーフは、彼の作品に瑞々しさと生命力を与えています。

伝統と現代性を融合させた独自の美学を持ち、陶芸の新たな可能性を切り開いています。彼の作品に触れることで、日本の陶芸の深さと広がりを感じることができるでしょう。

古川隆久(ふるかわ たかひさ)は、益子焼の伝統を受け継ぎながらも、独自の感性で彩り豊かな作品を生み出してきた陶芸家です。

東京都に生まれ、東京藝術大学を卒業後、岐阜県の陶磁器試験所や栃木県の塙陶苑で研鑽を積みました。1973年には栃木県益子町に自らの窯を築き、本格的に陶芸活動を開始します。

1976年に、日本工芸会の正会員に認定されます。晩年には画家としても活動しており、表現の幅を広げていきました。

作風の特徴は、伝統的な益子焼の土味を活かしつつ、釉彩による優雅な絵付けで現代性を獲得した造形です。白釉上に描かれる筆跡は静謐である一方、色の勢いや構成には鮮烈な印象が宿ります。

伝統を受け継ぎつつ、若手作家による現代的な作品も多く、暮らしに寄り添う器として幅広い世代に支持されています。

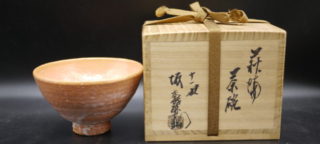

坂 高麗左衛門は山口県萩市の窯元で、坂窯の当主が代々襲名している陶芸家の名跡です。

坂家は、毛利元輝によって朝鮮半島から招かれた李兄弟の弟・李敬が、二代目藩主毛利綱広から名乗ることを許された事から始まります。その後も、二代目から七代目までは「助八」や「新兵衛」という通称を使用していましたが、八代目からは高麗左衛門と名乗っています。

十二代坂高麗左衛門は、従来の萩焼に自らが得意とする日本画の絵付けを施した作品を作るなど、新しい萩焼の形を生み出しました。また、歴代の高麗左衛門は温和な性格で人当たりがとても良い人物として知られています。

倒幕運動が起こった頃には、今まで援助をしていた窯に対して援助をとりやめる動きがありましたが、各地の会に出品して評価を上げ、徐々に知名度を上げていきました。

「一楽二萩三唐津」という言葉があるように、昔から茶人は萩の茶碗を好んで使用してきました。長く使用していく中で変化が生まれる事や、素朴な味わいが人気の理由と考えられます。

坂 高麗左衛門は襲名され続け、現在の十四代まで続いています。400年という長い歴史の中で、伝統を継承しながらも新たな作品を生み出し続けています。

浅見 隆三(あさみ りゅうぞう、1904年9月26日 – 1987年7月23日)は、昭和時代を代表する日本の陶芸家であり、日展参事を務めた人物です。

京焼の名家である三代目・浅見五良助の次男として生まれ、祖父である二代目五良助のもとで育ちました。祖父からは、土造りや轆轤挽き、窯焚きなどの技術を学び、作陶の基礎を築きました。

浅見の作風は、中国宋時代の青白磁を基調にしつつ、現代的な感覚を取り入れた独自のものです。特に、象嵌技法や泥漿(でいしょう)による装飾が特徴的であり、これらの技法を用いて、抽象的でありながらも力強い作品を生み出しました。

彼の作品は、現在も多くの美術館や個人コレクションに所蔵されており、その革新的な作風と技法は、現代陶芸の重要な一翼を担っています。

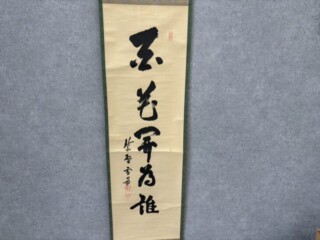

長次郎(初代 樂 吉左衛門)は、安土桃山時代に活躍した陶芸家で、「樂焼」の創始者として知られています。

樂焼のルーツは中国・明時代の三彩陶にあり、日本で三彩釉が流行し始めた頃、長次郎は既にその技術を持っていたとされています。

1574年には「二彩獅子像」を制作し、天正年間に茶人・千利休と出会います。

そして「わび茶」の理念に沿った、茶の湯に特化した茶碗制作に取り組み始めました。

これまでの茶碗とは一線を画す、素朴でありながら力強い美を追求し、その作品は当時の人々に新鮮な驚きを与えました。

樂焼は軟質施釉陶器といい、手捏ねやへら削りによる成形、黒釉や赤釉が特徴です。

長次郎の精神と技術は後世の樂家当主に受け継がれ、現在も茶道文化に深く根付いています。