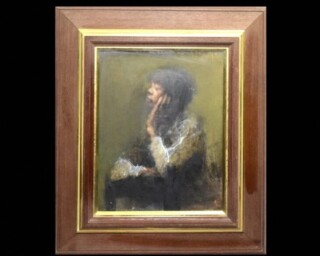

平野遼は、大分北海郡(現在の大分市)出身の洋画家です。

幼少期に福岡県八幡市(現・北九州市)に移り住み、独学で絵画を学びました。

1949年、新制作派展に蝋画「やまびこ」で初入選し、1951年には自由美術家協会展に「詩人」で初入選しました。その後、自由美術家協会の会員となり、1964年には麻生三郎らと共に主体美術協会を設立しました。

平野の作品は、人間の内面や社会の在りようを深く見つめ、独特の筆致と重厚な色彩で表現されています。特に、苦悩や不安、矛盾を抱える人間の普遍的な心情を描き、「魂の画家」と称されました。

主な作品に「裸形の風景」や「修羅A」「修羅B」などがあります。

人気が高いのは、そういった心情描写が表れる「人間」をモチーフとした作品です。

晩年には無所属となり、海外を旅しながら活動を続けました。

平野遼の作品は、北九州市立美術館や福岡県立美術館などに収蔵されており、現在も多くの人々に親しまれています。

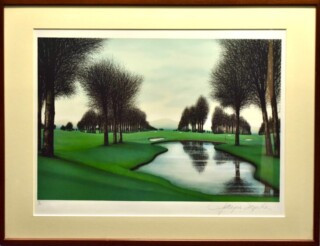

ジャック・デペルト(Jacques Deperthes)は、1936年にフランスのシューレンヌで生まれました。

サント・エティエンヌ国立美術大学とジュネーブ装飾美術学校で絵画を学び、1961年からはジュネーブ、パリ、ロンドン、シカゴ、東京などで個展を開催し、国際的に活動を展開しました。

日本では、1984年と1986年に来日し、東京や大阪で個展を開催しました。

デペルトは、黒を基調とした繊細な線描と整然とした構図、落ち着いた色調の清麗な画面で知られています。特にゴルフ場の風景画で高い評価を受けており、リトグラフ作品も多く制作されています。

彼の作品は、パリ市立近代美術館、ジュネーブ市立美術博物館、鎌倉市立近代美術館などに収蔵されています。

若尾和呂の作品はタリズマニック・アート(運気を上げる作品)として親しまれています。

若尾和呂は1922年の岐阜県多治見市に生まれ、1941年より洋画家の小柳正(こやなぎ ただし)に師事します。

1960年のインド遊学中に個展をインドで開き、インド政府が若尾和呂の作品を購入するなどし、インドとの深いかかわりが生まれました。

以後、インドで度々、個展を開いています。

1967年の個展では新技法「膜面描法」による作品を発表、他に類を見ない画法「膜面描法」から誕生する若尾和呂の作品の数々は、スピリチュアルなパワーを秘めており、所有しているだけで幸福を招くという事から、「幸福を招く絵」として広く知られる存在となりました。

日本では鎌倉市にアトリエを構え、数々の個展を国内のみならず国外でも開催しました。

人見友紀は、1940年に生まれ、1999年に亡くなった画家です。

日本や海外の自然風景を描いた油彩画を多く手がけました。

また、「逃亡作家」としても知られています。1972年から1973年にかけて発生した美術品窃盗事件の実行犯として指名手配され、その後、国外へ逃亡。フランスに渡った後、生活費を稼ぐために画家を志しました。

当初は路上で絵を描いて販売していましたが、やがてギリシャで人気を博し、日本にいる家族へ仕送りをするまでになりました。しかし、1986年に転機が訪れます。

日本にいる父の訃報を受け、ギリシャの日本大使館を通じて自首。その後、大阪空港で逮捕され、懲役3年半の判決を受けました。

服役中には、自身の逃亡生活を綴った『逃亡者の掟』を出版。この作品は映画化もされています。1989年に仮出所した後は岐阜県美濃市に定住し、代表作『白川郷』をはじめとする絵画の制作活動を本格化させました。

人見氏の作風は、逃亡先であったギリシャを含むヨーロッパの風景や、日本の田舎を描いた写実的な作品が特徴です。遠近法を活用しながらも、繊細なタッチで情緒豊かに表現されています。

特に、雪・川・滝などをモチーフにし、白を基調とした作品が高く評価されています。また、逃亡中に訪れた海外の風景画も、そのドラマチックな経歴と相まって高い評価を受けています。

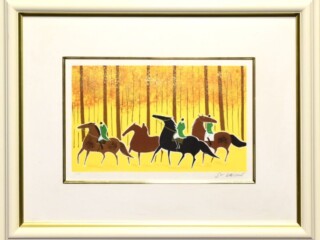

セルジュ・ラシスは1933年、フランス南西部、スペインとの国境に位置するアンダイエHendayeに生まれました。

パリの美術学校で優秀な成績を修め、1955年よりイラストレーターとして活動を始めました。

出身地であるアンダイエはバスク海岸に面しており、幼少期から豊かな緑と荒々しい崖が共存するこの地にインスピレーションを受けて育ちました。

1959年の初個展以降、出身地のフランスを始めとしてニューヨークや東京、名古屋など世界中で個展が行われています。

大胆にデフォルメされた馬と自然を描いた作品を主に制作しており、風光明媚なバスク地方に影響を受けた明るく爽やかな画面構成が特徴的です。

紅葉や雪景色など様々な季節を描きますが、特に人気なのは春~夏にかけての緑の季節で、水面に周囲の景色が反射している様子を描いた作品も比較的人気があります。

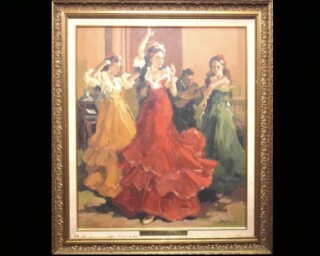

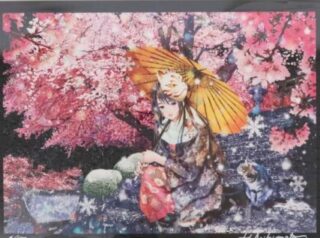

韓奉浩は、韓国ソウル生まれの画家です

主に花や女性像を描くことで有名です。

韓国・日本を中心に活躍、数多くの作品を世に出し、日本では1980年に現美展内閣総理大臣賞を受賞するなど、日本国内でも人気は高まっていきました。

色鮮やかで見るものを釘付けにするその描き方はとても繊細で、作品の主人公となる花や女性をより際立たせる技術は韓奉浩ならではと言えます。

また、中国やアメリカにも活躍の幅を広げ作品を世に出し、日本では1980年に現美展内閣総理大臣賞を受賞するなど、国内外の人気は高まってます。