デビッド・タトウィラーは、伝統的なアメリカの風景画や海岸沿いを主に描く画家で、蒸気時代の鉄道画家の第一人者としても知られています。

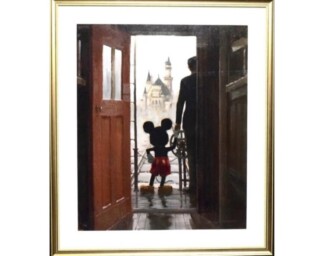

また、公認アーティストとして、ディズニー関連の作品を描くことでも有名です。

代表作には『Sharing a dream』という、ミッキーマウスとウォルトディズニーが手を繋いでいる、ディズニーファン必見の作品があります。

他にも、ノスタルジックな画風で描かれた風景画や機関車の作品は、今でもなお多くの人に親しまれています。

活躍は広範囲に展開しており、アメリカアカデミーを卒業後、数々の賞を受賞し、アメリカ国内において数多くの展示会に出展しました。

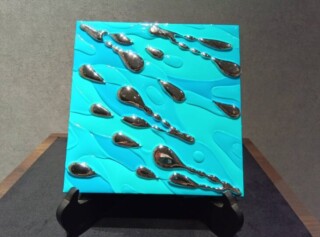

ジョン・アルフォーグは1959年カナダ・ブリティッシュコロンビアに生まれ、その後はハワイで育ちました。

芸術家である父親の影響もあり、幼い頃から絵画や彫刻などに興味を持ち、独学でアートを学んでいきました。

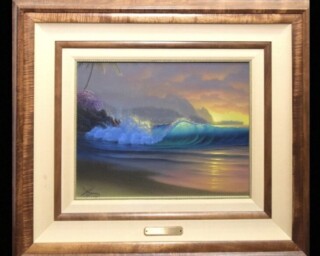

彼は常に海に囲まれた環境で育ち、そして自身も海をこよなく愛していた為、次第に海に対して感じたものを全てキャンパスで表現してみたいと思い始めます。それがマリンアートを描くきっかけとなりました。

作風としては、広大な海が持つ力強さと自然美を、繊細で温かみのある色使いで描くのが特徴的です。作品に宿る美しさ、そして柔らかさもある力強さが調和され、よりリアルな海が描かれているのも魅力の1つです。

主に描かれるのは、砂浜や波打つ自然な海の風景といった作品です。それらはマリンアートとも呼ばれます。

彼の作品は特に温かみを感じられ、心を穏やかにしてくれる雰囲気を兼ね備えてるのが魅力だと言えるでしょう。

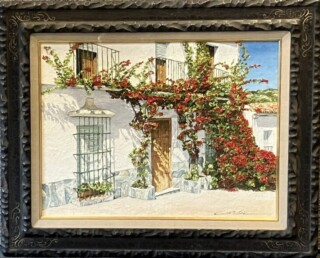

伊勢崎勝人は1949年八丈島生まれの洋画家です。

1972年に坪内正に師事し、1978年に東京藝術大学を卒業しました。その後はスペインを中心に渡欧、帰国後は日本全国で展覧会を開き、日展の審査員を務めるなど精力的に活動を続けました。また、絵画の技法書である「鉛筆で描く」を著した事でも知られ、芸術界に大きく貢献しました。

作風としては、写実主義らしい緻密さによって描かれたものが多く、立体としてまるでそこに存在しているかのような描写が特徴的です。しかし、写真ともまた違った色使いや細やかな線描など、絵画ならではの雰囲気も見どころと言えるでしょう。

1番人気のあるモチーフは花で、評価が付きやすい傾向にあります。その他のモチーフでは鳥や果実なども人気があり、作品によっては花のモチーフを超える可能性もございます。

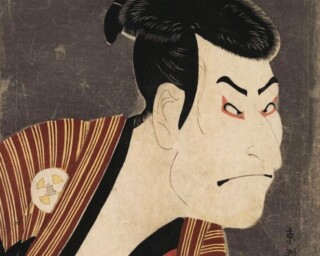

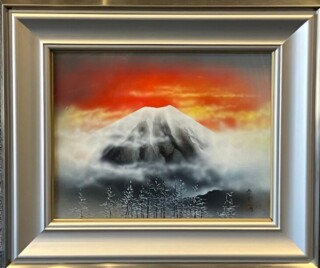

鶴田憲次は長崎県佐世保市出身の画家です。

京都市立芸術大学西洋画科専攻科 (現在の大学院)に在学中の頃から、国内だけに留まらず、海外でも精力的に展覧会を行っていました。

1973 年から約40年間にわたり京都市立芸術大学油画専攻で教鞭を執り、1990年には文科省在外研修員に、2014年には京都市立芸術大学名誉教授に就任と、美術一筋で人材の育成と絵画の発展に貢献してきました。

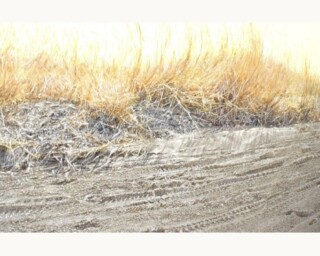

圧巻と言えるほど繊細さを追求した、美麗で写実的な作風が特徴的です。

実際に作品の前に立つと、自然ある風景が額からはみ出して目の前に広がり続けているかのようです。生きた自然が映し出される、映像さながらのリアリティさこそ、彼の作品の魅力だと言えます。

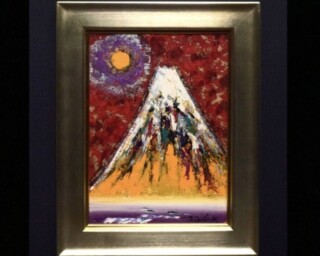

1944年に京都府で生まれ、1968年には東京藝術大学を卒業します。その後、髙山辰雄に師事し技術を高め、数々の作品で賞を受賞します。

また、国内で個展も開催し、九州産業大学大学院芸術研究科教授に就任や講演会を行うなど、多方面で活躍されている画家でもあります。

主に海辺や森林を題材とした風景画や花を中心とした作品を制作しており、それらは伝統的な日本画でありながらも、独自の描き方から生み出される穏やかで幻想的な雰囲気が彼の特徴的な作風と言えます。

白昼夢のように柔らかな表現は、見る者の心を穏やかにするだけではなく、作品と一体化するかのように引き込まれるほど蠱惑的です。

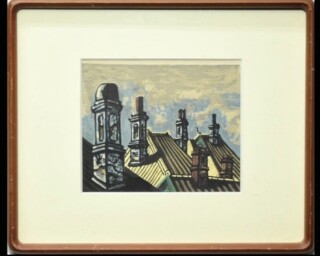

関 拓司は、茨城県日立市出身の洋画家です。

1932年に生まれ、幼い頃から絵を描くことに親しみ、美術の道を志します。

30歳を過ぎた頃から新協美術会に参加し、本格的に画家としての活動を始めます。

1976年には新協美術会賞を受賞し、その実力が広く認められるようになりました。

1977年には安井賞展に入選、翌年には二元会賞、その後も桂冠賞やヨーロッパ賞を受賞するなど着実に評価を高めていきます。

そして1985年には内閣総理大臣賞を受賞し、日本の洋画界で確かな地位を築きました。

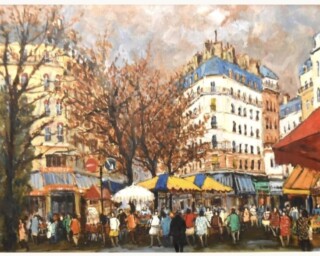

関拓司の作品は、色彩の美しさと豊かな表現力が特徴です。

フランスの街並みを好んで描き、港や市場、広場など、人々の暮らしが感じられる風景を多く手がけました。

代表的な作品でもある「サンミッシェル風景」では、温かみのある筆致と鮮やかな色使いが印象的です。お店のテント一つを取っても、黄、青、白といった視覚を飽きさせない彩りが強く印象に残ります。

そして、その独自の作風は多くの美術愛好家に親しまれています。

また、二元会の常任理事を務めるとともに、日本美術家連盟の会員としても活動し、日本の美術会の発展に貢献しました。