カリフォルニア在住の女流画家です。

1947年、アメリカのアリゾナ州フェニックスにて生まれました。

レスリー・セイヤーの作品は、色鮮やかで明るい花々をモチーフに描かれています。抽象画の柔らかいフォルムが色彩豊かな花とマッチして温かい雰囲気を醸し出すのが特徴的です。

レスリー・セイヤーが絵を描き始めたのは2才の頃であり、祖母が作っていたカントリー・キルトの明るい色彩に影響されクレヨンで絵を描きだしました。その才能はすぐに開花し、高校時代から次々と賞を受賞すると、彼女が生み出す明るく華やかな世界観は世界中のファンを魅了していきました。

日本においても来日イベントが開かれるなどして、温かい印象の絵が好きな方にとっては根強い人気を誇っています。

『幸せでないと描けない』この言葉は レスリー・セイヤーが常に言い続けている言葉であり、彼女は普段の生活から幸せでいられるよう、綺麗な花壇や美しい風景に囲まれた生活をしてるそうです。きっと彼女の幸せな気持ちが、作品全体の明るく華やかな色調を生み出しているのでしょう。

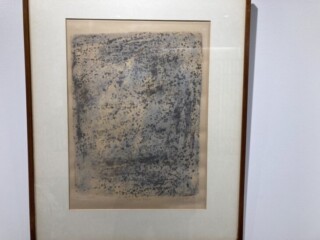

中村清治は、神奈川県横浜市生まれの洋画家です。

東京芸術大学油画科にて伊東廉の教室に所属し、卒業制作で学内賞の安宅賞を受賞しております。卒業後はグループ展「大地」を結成。

自身初の個展は東京銀座で31歳の頃に開催。その後、1974年に上野の森85年の歩み展「黎の会」結成に参加して出展。77年の「和の会」結成に参加して出展したりと、画壇や展覧会には出品せずに個展やグループ展にて作品を発表されておりました。

中村清治の作品の特徴は、静物や風景などを独自の色づかいで詩情豊かに描いている点です。オーソドックスでトラディショナルな作風でありながら、フォルムの単純化、明暗を絶妙に使い分けたその色彩感覚に明快な色彩使いで描かれるマチエールはまさに写実的な印象を与えてくれます。特に美人画においては高く評価されており、「ピンクのブラウスの婦人」、「椅子に座った婦人」、「絵の前の裸婦」などが代表作として挙げられています。

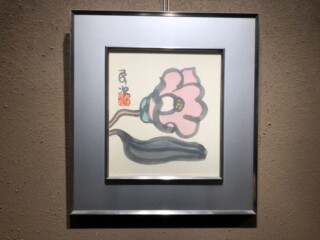

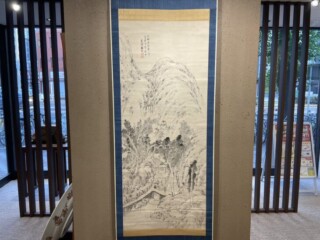

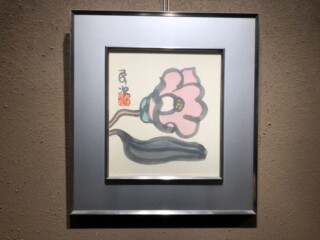

北川民次は日本の洋画家であり、児童美術の教育者としても活動した人物です。

北川民次は1894年、静岡県に生まれます。

地主でもある北川家は製茶業を営んでおり、アメリカへの日本茶輸出も手掛けていました。小学校卒業と共に静岡商業学校に進学します。1910年に静岡商業学校を卒業し、早稲田大学商学部予科に進学して東京都新宿区にある高田馬場というまちで下宿します。予科で上級だった洋画家の宮崎省吾(みやざきしょうご)に手ほどきを受け、1912年頃から絵を描き始めました。

1914年に早稲田大学を中退し、カリフォルニア在住の伯父を訪ねアメリカへと旅立ちます。

兄の家に身を寄せながら、レストランで働き、語学学校に通いながら英語を学びました。1年余りでアメリカの西海岸から1916年初頭にニューヨークへと渡ります。ニューヨークでは舞台の背景などを平面的に描いて設置する大道具の仕事、書き割りを生業としていました。この経験が後に構図のセンスにつながったといわれています。

1919年には美術研究所であるアート・スチューデンツ・リーグ・オブ・ニューヨークに入学します。夜間コースを開催していた講師である画家のジョン・スローンに師事します。1921年には美術研究所を卒業しました。

1922年にニューヨークからメキシコへ渡り、しばらくは聖画の行商を行いました1923年にサン・カルロス美術学校に入学し、三カ月で課程を修了し卒業、1924年にはメキシコシティー郊外のチュルブスコ僧院に附属した野外美術学校のスタッフを務めました。1925年にはメキシコシティー郊外のトランバムの野外美術学校で正規職員として教えはじめ、野外美術学校の生徒の作品展ではメキシコ大統領や文部大臣などが称賛、ヨーロッパにも巡回されてパブロ・ピカソ、アンリ・マティス、藤田嗣治などが称賛しました。

1931年には同学校の校長となりました。

この間の1929年には駐日スペイン大使の娘を看護した縁でスペインを訪れ、同大使のメキシコ転勤の際にメキシコに同行していた日本人看護師の二宮てつ乃と出会い、結婚します。1930年には長女が生まれました。

1933年には南北アメリカを旅行中の藤田嗣治とその妻マドレーヌが、一週間に渡って北川民次の家に滞在したといわれています。

計22年間滞在したアメリカとメキシコでは自由と民主主義を基本的思想とし、メキシコでは銅版画の技術を習得しました。。1936年の42歳の時に野外美術学校を閉鎖、妻子とともに日本に帰国しました。この帰国は、グッゲンハイム助成金を得ることや、長女を日本で教育させるための帰国でした。

帰国後にはまず静岡県に滞留し、その後、妻の実家がある愛知県瀬戸市で1年近く過ごしました。この時、二科展に5点を出品し、藤田嗣治の推薦で二科会会員となりました。

帰国後の数年間は油彩画やテンペラ画以外でも精力的な制作活動を行っており、水彩画や版画でも重要な作品を残しました。当時の日本の洋画壇の中では異質の画風を持ち、北川民次はメキシコ派と呼ばれました。

1944年から終戦までは愛知県立瀬戸高等女学校の図画講師を務め、終戦後は二科展のほかに、美術団体連合展、日本国際美術展、現代日本美術展、国際具象美術展、国際形象展、太陽展などに精力的に出品を行いました。

1949年の夏と1950年の夏には、名古屋市の東山動物園内に名古屋動物園美術学校を開校します。美術学校は好評でしたが、移転の話がなくなり、1951年には名古屋市東山に北川児童美術研究所を設立しました。

この頃には高知・福井・新潟・長野などで美術教育に関する講演を行っています。

1952年には創造美育協会の発起人となり、全国を回り「創造美育運動」のセミナーを開催しました。同年には中日文化賞を受賞。

このように終戦後は壁画制作の研究や美術教育の実践などに力を入れていたため、展覧会への出品数は他の期間に比べて少なかったといわれています。

1968年には瀬戸市に隣接する東春日井に転居し、1970年、前後には母子や花などのエッチングに精力を傾け、1970年の1年間には60点を超える銅版画を製作している。メキシコ時代から水墨画も描いており、1970年前後には水墨画でも多くの作品を残しました。80歳に近づいた1970年代半ばには、新しい画題として静岡県の茶畑を取り入れました。

1978年に二科会会長の東郷青児が死去すると、後任として二科会会長に就任したものの、同年9月に会長を辞任し、1979年には二科会も脱退しました。脱退と同時に画家としても活動を終えると表明したため、これ以後の作品はほとんどなく最晩年の1985年~1987年にアクリル絵の具で色紙に描いた作品が10点ほどあるのみです。

1986年にはメキシコ政府から外国人に対する最高位の勲章であるアギラ・アステカ勲章を授与されました。

1989年に死去。享年97歳でした。

丹野忍は茨城県出身のイラストレーターです。

1997年立命館大学文学部を卒業、イラスト技術を独学で習得、ファミ通文庫編集部に持ち込みに行ったことをきっかけにイラストレーターとして仕事を行うようになりました。

以降、小説の挿絵、テレビゲームのイラストやキャラクターデザイン、アニメーションなどの仕事に関わってきました。

関わった作品の中には「グインサーガ」「銀河英雄伝説」「アルスラーン戦記」などがあります。

2000年にはシンガーソングライターのGacktのCDジャケットを手がけました。

丹野忍の作品は現代的な作風と秀麗な作品によって人気のある作家です。幻想的な雰囲気を描き出すのが秀逸で、今後ゲームやアニメのイラストで皆様がめにする機会が多くなるのでは、と、思わせる期待の作家です。

ミュシャは、1860年のオーストリア帝国領にて生まれたアール・ヌーヴォー様式を代表する巨匠です。

ミュシャの作風は、花をモチーフとした幾何的な文様や、曲線を多用した平面的で装飾的な画面構成など典型的なアール・ヌーヴォー様式です。モデルとなる女性の個性や特徴を的確に掴みながら、視覚的な美しさを実現した特徴があります。

子供の頃までは聖歌隊に入り音楽家を目指していましたが、15歳の時に声が出なくなってしまい、合唱隊の聖歌集の表紙を描くなどしたことをきっかけに絵画に目覚めていきました。19歳でウィーンにて働きながら夜間のデッサンの学校に通うようになりました。23歳の時に失業してしまうものの、幸運にもエゴン伯爵がパトロンとなり、エゴン伯爵の援助を受けて25歳の時にミュンヘン美術学校へ留学し写実的絵画を会得しました。

パリにて大手出版社の挿絵などで生計を立てていた35歳頃に、舞台女優サラ・ベルナールをモデルにしたポスターの制作をきっかけに、瞬く間にミュシャの名はパリで広まり、一躍時代の寵児となりました。

1918年、オーストリア帝国が崩壊するとチェコスロバキア国が成立しました。

チェコを愛していたミュシャは新国家のために紙幣や切手、国章などを無償でデザインし貢献しました。

1939年、ナチス・ドイツによってチェコスロバキアは解体され、ミュシャはドイツ軍により「絵画がチェコ国民の愛国心を刺激する」という理由で逮捕されてしまいました。それが78歳の時の出来事です。間もなく釈放されるものの、体に負荷を強いられてしまった為、4か月後に体調を崩し死去しました。

その後のミュシャ作品は、共産党政権下で黙殺され続けていましたが、プラハの春の翌年、1969年にミュシャの絵画がプリントされた記念切手数種が制作されました。

世界的にも、1960年代のアール・ヌーヴォー様式の再評価とともにミュシャ作品が改めて高い評価を受けることとなり、現在では、チェコを代表する国民的画家として広く認知されています。

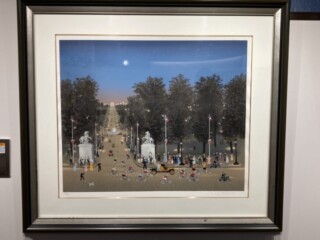

ウィリム・ヘンラートはオランダ生まれの洋画家になります。

幼い頃より絵画の才能を発揮したヘンラートは、わずか16歳の時にオランダのマーストリヒト大学に入学しました。

その後、ベルギーのアントワープ美術学校で美術の教育を受け、優秀な学生だったため奨学金を受け取りながらサリーナとヴァールテンという有名な教授を師事し、彼の芸術性に磨きをかけていきました。

1980年代にはイギリス、フランス、アメリカ、イタリアにて個展を開き、欧米で彼の名が知れ渡っていきました。1986年には名古屋でも展覧会を行っております。

ヘンラートの作風は、淡い色彩の中に人物や動物などを写実的に描きながらも、全体的に曖昧で柔らかく温かい印象を感じさせるものです。追憶を表現するかのような曖昧さの中に、はっきりとわかる強弱の加減があり、一見幻想的で、でも人物と動物たちは確かにそこにいるという強い存在感を感じ取ることができます。

一度見たら忘れないような美しい世界観を放つヘンラートの作品は、日本においても根強い人気を誇っています。