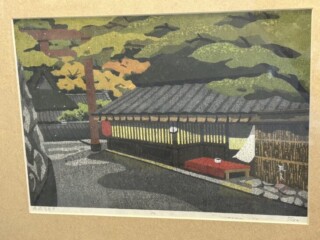

小杉小二郎は1944年生まれの画家です。

祖父に日本画家の小杉放庵、父に東洋美術研究者の小杉一雄、叔父に工業デザイナーの小杉二郎を持つ美術一家の生まれです。

叔父の影響を受け日本大学芸術学部工業デザイン科を卒業しますが、1968年より中川一政に師事し、画家の道へと転身しました。

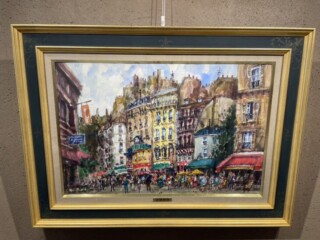

1970年中川一政に伴いフランスへと渡り、パリで毎秋開催されているサロン・ドートンヌを始めとする名だたる展覧会に出品、以降毎年作品を展示しています。

主にパリを活動拠点としていますが、1974年には日本で初の個展を開催し、以降全国にて個展を開催しています。

主な画題は静物や風景で、デフォルメのきいた柔らかなシルエットと鮮やかかつ深みのある色使いが特徴的です。聖書をテーマとした作品群なども発表しており、ノアの箱舟やアダムとイブ等のテーマを氏ならではの色彩と画面構成で描いています。

1990年代頃からコラージュやオブジェの制作にも取り組むなど、絵画以外にも活動の幅を広げています。

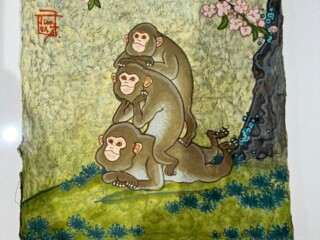

大矢亮は、名古屋出身の油彩画家です。

1974年に名古屋市で生まれ、6歳の時から絵画教室に通い、絵と共に過ごしてきました。

1998年に愛知県立芸術大学日本画科を卒業後、同年の院展にて初入選を果たします。2000年に大学院を修了してからも愛知芸大との関わりは続き、大学の模写班で長年模写事業に取り組みました。

そこでの技術を生かしながら、独自の発想から新たな日本画のスタイルを模索し、現在も制作を行っております。

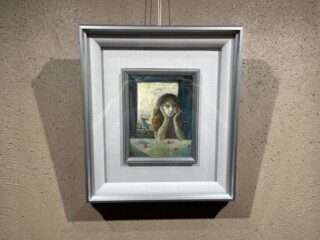

大矢亮の作風として、物語の世界のようなファンタジー性、フィクション性が取り入れられていることが挙げられます。幼少期より物語を考えながら絵を描くことを好み、続けてきたことが、現在の作品にも表れていると言えます。

また、古画をユーモラスにアレンジした作品なども有名であり、大変人気を集めています。

近年多くの個展が開催され、その独特な感性で描かれる日本画は今なお多くのファンを生み出しています。どこかで機会があれば、是非一度その世界観をご堪能ください。

パブロ・ピカソはフランスを拠点に活動した画家で、キュビズムの創始者です。

現代においてその名を聞かないことはないほどの有名画家であり、「20世紀最大の画家」と呼ばれています。

生涯に渡って芸術活動を行い、残した作品は油彩画と素描だけでも一万点を超えるといわれております。

幼いころよりその才能を如何なく現しており、美術教師であった父は十三歳のピカソの描く絵を見て筆を折った、という逸話が残っています。

初期はヨーロッパの伝統的な絵画を制作していましたが、ピカソの画風はその人生の中で何度も転換します。

一度目の大きな転換は1901年、親友の自殺に起因するものでした。乞食や娼婦などをモチーフとし、暗青色を基調とした画風で暗い感情を吐き出すような描画がされました。この頃は「青の時代」と呼ばれます。

二度目は「ばら色の時代」と呼ばれ、モンマルトルに移住し、恋人と順風満帆に暮らしていた頃に起きました。

そして三十代の頃に、ピカソを代表する画風である「キュビズム」へと転換します。四十代からは新古典主義、シュルレアリスムへと移り変わり、この頃の代表作として『泣く女』や『ゲルニカ』が挙げられます。

その後も細かく画風が変わりますが、それはやはり圧倒的に多くの作品を残してきたピカソであるからこその変遷だと考えられます。ピカソの持つ絵画史は、後世の芸術家に多大な影響を残しています。

神話や歴史を描く時代から印象派へ、そして現代アートへの道を耕した開拓者として、「20世紀最大の画家」という呼び名が確立しているのです。

遠藤 彰子は日本の現代を代表とする洋画家の1人です。

1970年代から現在まで、自然や生命の循環をテーマに深い物語性を感じられる作品を多く発表しております。

1947年東京都中野区で生まれ、幼少の頃から絵に親しみをもっており、武蔵野美術短期大学にて絵を学びます。

卒業後は、個展を精力的に開催しており、1986年には安井賞展安井賞受賞し、画家としての評価を決定づけました。

また、2007年には平成十八年度芸術選奨文部科学大臣賞受賞、2014年には紫綬褒章受章と輝かしい功績を残しております。

遠藤 彰子の作品の特徴といたしましては、500号、1000号と大型作品を作ることで有名で、暗緑色を基調とした背景に、多視点の構図からなる神話的な世界や、物語性を感じられる作品には、絵画の世界の壮大さ迫力、何より圧巻のスケールに見る者を圧倒させる力があります。

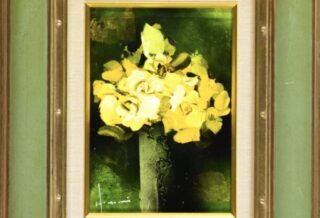

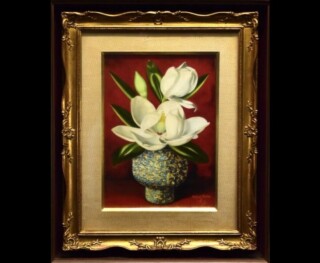

立川広己は東京品川区に生まれ、武蔵野美術大学にて洋画を学びました。その後様々な展覧会に作品を出品し多くの賞を受賞しています。特に本人が画家人生の転機と言っているのが、かの一枚の檜会の「現代洋画精鋭選抜展記念大展」にて『古壁』、『薔薇』で金賞を受賞したことです。また『華宴』という作品が通産省(現経済産業省)に購入されています。政府機関からも評価を得ていたというのが伺えます。

立川広己はテレビ出演や個展、展覧会に参加することが多いことでも有名です。自ら出席し、新しい技法やモチーフを取り入れていくことに対して抵抗がなく新しいものに取り組み自らの作品をアップデートしています。表現の基本は現代的なものを好むモダニズムになります。そこをベースとしながら多彩な作品を作り上げています。有名なモチーフは薔薇等の花を描いたものです。その他風景、抽象画、人物画、古木など一つだけに絞らず多岐にわたるモチーフを描いていますがどれも鮮やかに描かれていて見るものを引き込む力を感じます。

現在も活躍しており毎年公募展に大作を出展し続けています。

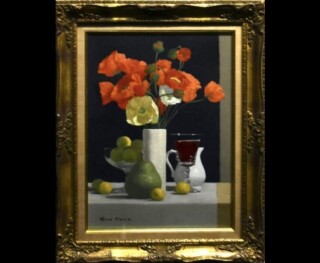

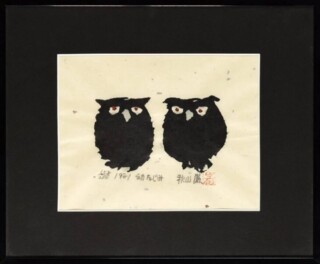

堀江史郎は日本の画家です。

油彩画、水彩画のどちらも描き、静物画・肖像画・人物画、他にも犬や猫の絵も得意とする非常に多彩なジャンルで活躍していらっしゃる方です。

堀江史郎は1957年東京に生まれます。

時代は高度経済成長期です。多感な青少年期は日本が発展していく様子を肌で感じていたことでしょう。

1979年に朝の会グランプリを受賞しそこからは画家として本格的に活動していき大阪、銀座を中心に各地のデパートで個展を開催していきます。

飼っていた犬や猫と過ごすうちに、写真ではなく絵を描こうと考え、デッサンや油彩、水彩まで手を広げて描いていくことで犬と猫を自身のレパートリーに加えることになります。

評価としては特に静物画、薔薇等の絵が高いです。

堀江史郎の描く花は、色と光がハッキリしており周りに存在する家具も精巧に描かれており、花の美しさが際立っています。

犬や猫の絵は毛並みや瞳の愛らしさを強く感じる動物本来の可愛らしさを写実的に表現しており高い人気がある方です。