楢原 健三は東京都出身の洋画家であります。

1933年東京美術学校卒業後、翌年から9年間に渡り、図画教師を務め、戦後にはすぐに展覧会の出品を始め、数々の成績を収めております。

1980年に日本芸術院賞を受賞し、88年には日本芸術院会員となります。

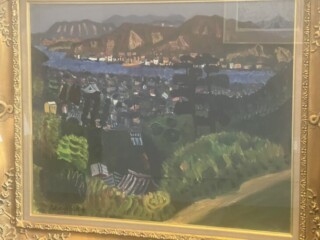

楢原の作品は、日本・海外の風景・街並みや花などを主に描いており、一筆一筆に深い表情と力強さが込められているものの、色使いは非常に細かく作品それぞれにこだわりを感じれます。

画像の作品は、ストックホルムの情景が描かれており、楢原らしい油彩の力強さと、影などの繊細な色使いが汲み取れます。

絵画全体を通して観る人の目を楽しませ、現在でも幅広い年代層の洋画ファンに親しまれております。

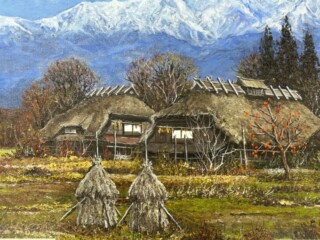

山岸正巳は1929年に北海道の岩内で生まれます。

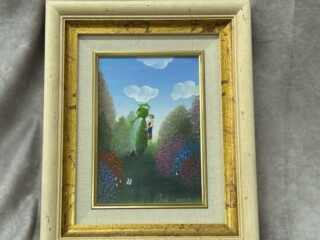

画家としては、バレリーナの少女などをモチーフとした人物画や、牡丹、薔薇などの静物画を得意とした作家です。

1952年に東京美術学校卒業し、学校卒業から彼の作品は注目を集め、その翌年の1953年に『人物』が第15回一水会に入選します。

1958年には生まれの北海道の札幌三越デパートで人物画個展を開催し、同年に故郷の岩内町高台に画室を建てるなど、地元である北海道、そして岩内をこよなく愛した作家と言えるでしょう。

彼が得意とする人物画、とりわけバレリーナに強い想いがあったようで、バレリーナの少女がモチーフとなった作品が数多くあります。

紹介写真は山岸正巳がまさに得意とするバレリーナの少女。

その場の状況を鑑賞者に想像させる何気ないワンシーンが描かれており、気品が漂っています。

クラシカルなムードを演出し、美しい女性の肌と黄色のチュチュの清楚なイメージを一段と引き立ててる作品となっております。

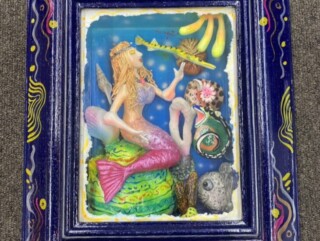

小向貢嗣(こむかいみつぐ)は、青森県出身の画家です。

人物画と静物画を得意とした作家であり、特に人物画では老人を描いたものが多くあり、その写実的な画風が高い人気を誇っています。

静物画においては柘榴と葡萄を好んでいたようで、度々絵のモチーフとして使われています。

写実的、写実主義(リアリズム)とは現実をそのままに表現しようとする美術様式であり、西洋美術においてルネサンス期以降に形作られていった潮流です。神話や神ではなく、現実のものを写し取ろうとするこの流れは、宗教改革からくるキリスト教的世界観の瓦解に紐づいたものであるともみられています。

小向貢嗣の絵画は造形の他、陰影などが深い写実性を持って描かれ、リアリズム作品としての高い表現力がうかがえます。

深緑の背景色は小向貢嗣のよく用いる配色であり、妖しげでありながらそこに在るモチーフの生命力を感じさせるような雰囲気を作りあげています。モチーフに宿る耽美さを蠱惑的に表現した作品群は、潜在的な美の感覚に刺激を残すでしょう。

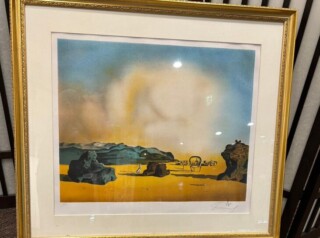

レンブラント・ファン・レイン(Rembrandt Harmenszoon van Rijn)はオランダの画家です。

バロック期に活躍し、フェルメールなどと並べて語られることが多く、時代を代表する画家です。バロック様式の絵画は強い明暗法と、リアリズム的でありながら躍動感のある構図が特徴的です。

レンブラントはその中でも「光と影の魔術師」と呼びならわされるほど、卓越した明暗表現を操る画家として知られています。

生涯に渡って絵画と向き合い、描き続けた彼ですが、その裏では度重なる不幸がありました。

20代で画家としての名声を得、結婚。妻・サスキアとの間に四人の子をもうけますが、そのうち三人が間もなく死去。のちの大傑作となる絵画『夜警』の制作中に妻サスキアまでが結核で死去してしまいます。その後は財政困難に陥り、借金に追われながら晩年期を過ごすなど、まさに激動の生涯でした。

晩年にあってもレンブラントは筆を離さず、その人生を落とし込むように絵画を描き続けました。主には油彩。そして銅版画や、1000を超えるほどのデッサンなど、名実ともに大作家として西洋美術史に名を刻んでいます。

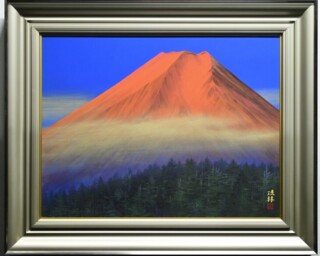

中畑艸人は、和歌山県出身の油彩画家です。

18歳の頃から独学で絵画を始めた艸人は、早くも日本水彩画展で入選を果たし、才能の片鱗を見せていました。26歳で上京し、硲(はざま)伊之助に師事して油彩画を始めました。その後は一水会会員となり、主に風景画を描く作家として活躍しました。

しかし、たまたま足を運んだ競馬場で競走馬に魅せられ、その後の艸人の画題は大きく転換します。躍動的な競走馬を描くために馬の生態を幾度にも観察し、また訪欧を繰り返す中で外国馬の観察を行いました。そうして、馬をモチーフとした彼独自の画風が成立していきました。

艸人の描く競走馬は日本だけでなく競馬の本場であるイギリスでも評価を得ています。また、競馬界からも反響を呼び、中央競馬会馬事文化賞選考委員も務めました。

日展で特選を受賞した『発走迫る』の他、馬をモチーフとした作品以外でも多くの作品が描かれており、版画も多く制作されるなど長く親しまれる作家であります。

愛媛県生まれの洋画家で、生涯に渡り海と釣りをこよなく愛した作家として知られ、海や森をテーマにした作品を多く描きました。原色で構成されている鮮やかな作風が特徴で、豪快なタッチと、鮮烈な色彩で大胆な配色が融合する作風が印象的です。

1924年に第11回二科展に「静物」が初入選を果たすと、1928年に柘榴社に入会し、第15回 二科展で「夜の床」が樗牛賞を 受章し、翌年の第16回二科展で「The Full Moon」が二科賞を受章し、1933年には二科会会員となります。戦後も二科展に出品を続け、1955年に鈴木信太郎らと同会を退会し、同志らと一陽会を結成し主要作家として没年まで制作を続けました。

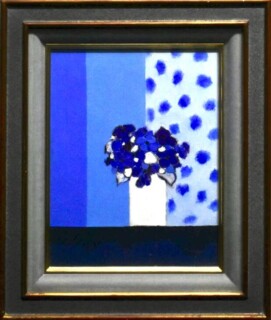

今回の作品は、野間さんの作品の中でも特に人気のある『薔薇』が描かれた作品で4号と少し小さめではございますが、絵の状態、サイン、シールなど含め上記の評価額となりました。状態によっては評価額が変動致しますのでご了承下さいませ。