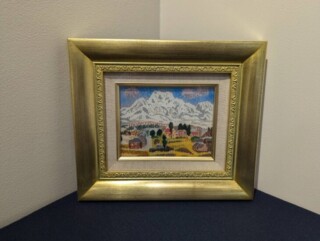

高田誠は1913年に埼玉県浦和で生まれた洋画家です。

浦和で明治初頭から代々続く産婦人科の次男として誕生しました。旧制浦和中学4年次の際、仁科展に初めて出品し入選を果たします。その翌年、安井曽太郎に師事することになります。中学卒業後は、安井の紹介で仁科技塾に入塾し、熊谷守一や山下新太郎らに指導を受けました。さまざまな展覧会に出品しており、一水会、新文展、日展には大きく関わっています。1978年には日本芸術院会員に任命され、1984年には勲三等瑞宝章を受章。1987年には文化功労者に選ばれ、1990年には浦和市名誉市民の称号を授与されました。これらの業績から、彼の素晴らしい実力が認められました。

作風は点描を得意としており、安井曽太郎の影響から脱し、独自の画風を磨きました。点描以外では、強い色合いを生かし、鋭い色彩感覚と技術力でまとまった表現を実現しています。風景画や静物画が多く、特に山の風景や花を題材とした作品が人気です。

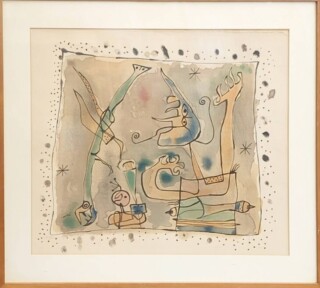

ジョアン・ミロは1893年スペイン・バルセロナ出身の画家です。

ヨーロッパを代表する画家の一人であり、アンブレ・ブレトンらと共にシュルレアリスム運動に参加しているためシュルレアリストに含まれていますが、作風が全く異なるため独自のポジションを得ています。世界各地で制作活動を行っており、パリやパルマ・デ・マヨルカ、バルセロナにアトリエを持っていました。1966年には大阪万博に向けて作品を制作するために来日しています。その中で、絵画に加えて陶器や彫刻など多様な作品を残しています。

作風は、無意識を利用した自由な線や形が特徴的です。また、カタルーニャ地方の独特な世界観を表すような色彩も魅力的な作家です。

ミロの作品には象徴的な記号がみられます。そのため、記号の数が多い物や特徴的なものが人気があり、高い評価を得やすい傾向にあります。また、鑑定書や外箱などの付属品の有無や絵画の状態などで評価の上下がございます。

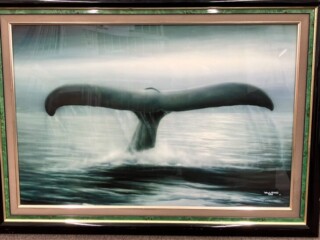

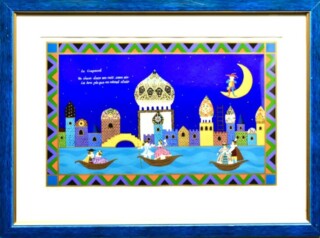

ディズニーは、皆様にもなじみが深い名前かと思われます。ディズニーランドといえば日本のテーマパークとしても最も有名であり、世界的にはさらに浸透している一大エンターテイメント施設です。

20世紀初期頃からウォルト・ディズニー・スタジオが創造し、拡げ続けた独自の世界観。それをモチーフとし、制作されたディズニー公認のオリジナル絵画作品を「ディズニーファインアート」といいます。

描くのはディズニー公認のアーティストで、世界で30人ほどしかおりません。トーマス・キンケードやステファン・マーティンエアーをはじめとし、中には日本人のアーティストも存在します。

公認アーティストたちの作品はどれも個性的でありながら、ディズニーの世界観が強く引き出されております。ディズニー作品の名シーンを題材とした作品も多く、ストーリーを知っている人なら感動があるでしょう。

また、ディズニーランドの園内などで貼られたポスターの復刻版や、セルアニメ制作に使われたキャラクター原画である「セル画」も復刻版として販売されており、ファインアートとともに高い人気を持っております。

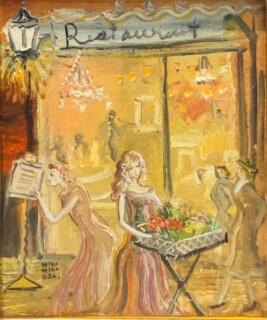

ウィリアム・オリバーは1823年にイギリスのウースターで生まれたイギリスの画家です。

本名はウィリアム・オリバー・ウィリアムズ。以前は職業名を画家ではなく、ウィリアム・オリバーと名乗っておりました。オリバーはロイヤル・アカデミー・スクールとバーミンガムのガヴァメント・スクール・オブ・デザインで美術を学びました。複数の魅力的な作品を描いておりましたが、オリバーは破産を経験してしまいます。しかし逆境に立ち向かい、オリバーは美の道を追求し続けました。

その後ロンドンに進出し、さまざまな一流の場所で展覧会を開きます。

18世紀後半には新古典主義が生まれ、格式高い表現の作品が評価されるようになりました。

オリバーも正確な線で描く写実主義で作品を生み出し、高く評価されました。

また人物画や風景画を得意としており、特に若い女性に焦点を当てた作品を多く残しております。

その後オリバーは1901年にケンジントンで亡くなり、美術界に多くの遺産を残しました。

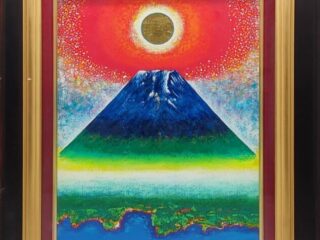

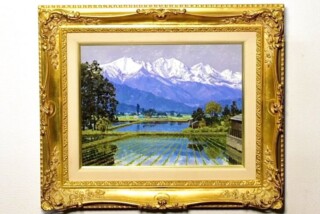

三嶋哲也は1972年長野県出身の洋画家です。

中央美術大学で古典絵画に心酔し、卒業後は三越や高島屋といったデパートや百貨店などで個展を毎年開催するなど画家として精力的に活動をしていました。展示会にも出品し、2005年にアメリカのARC Salon Competitionで入賞した経歴も持っています。

初期の頃に描く作品の多くは静物画でしたが、2004年から人物画を描くようになりました。

特に女性の後ろ姿を描くことにこだわりを持ち、現代では写真を用いて描く画家が多くなってきた中、三嶋哲也はモデルを数時間拘束して描くクラシックなスタイルにこだわりを持って作画を行っています。

近年では写真の多用により絵画性や肉体性が失われていると言われていますが、三嶋哲也に関してはそこに当てはまることがなく、絵で語る表現力の豊かさを繰り広げてくれています。

古典絵画を理想としながら、写実的に描かれた作品は高い人気を持っています。

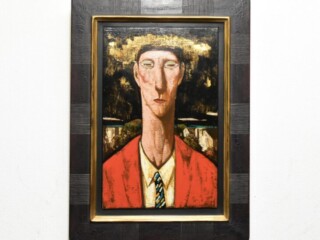

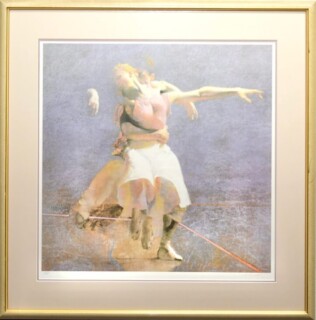

玉川信一は1954年に福島県会津坂下町に生まれ、東京教育大学(現筑波大学)の芸術学科で油彩画を学びました。

1978年に同大学の大学院を修了しますが、在学中から若くして頭角を現し、現在委員を務める二紀会に入選、昭和会展や安井賞展などでも佳作賞に入賞し注目を集めます。

以降も、教育者や大学の職員を務めながら、その経験の中で得た知識や着想を元に「現代社会における人物像」というテーマを一貫して作品を描き続け、重厚で独自的な作品世界を育んできました。

玉川の作品はテーマの通り、人物表現にその特色が濃く表れております。面長に描かれた人間がこちらに何かを訴えかけてくるような、そんな力強さが迫ってきます。

現代社会の荒波に揉まれて疲れ切ったかのように描かれた表情が、人間の退廃的な部分を強く印象付けます。

透視図法などを用いた大胆な構図の中には、不穏な印象を与える数字や磔、一角獣のような鋭利な角、そういったモチーフが綿密に張り巡らされていることが多いです。

また彼の作品には犬が登場することも多く、現代社会における人間と犬の相互関係、ひいては愛玩動物と人の心の繋がりを心象風景の中で表現しているのではないでしょうか。

教授を退職された現在もなお、現代社会に生きる人々の姿を、変わらぬ力強い画面構成や人物表現で描き続けております。