文化11年12月15日(1815年1月24日)~明治24年(1891年)1月29日幕末から明治期の狩野派の絵師になります。安土桃山時代を代表する絵師で、狩野永徳と同じ読みであるが、別人になります。江戸木挽町に生まれる。狩野宗家中橋狩野家・狩野祐清邦信の養子となり、後に宗家中橋家第15代となった。徳川家斉から徳川家茂までの4代の将軍に仕え、弘化年間の江戸城本丸御殿再建における障壁画製作など、幕府御用を多く手がけました。明治維新後も皇居造営の際に、皇后宮御殿御杉戸や小襖に多くの作品を描く。

日本画家一覧

堅山 南風

1887年~1980年、熊本県熊本市出身の日本画家で、本名は堅山熊次。横山大観に認められ、院展、日展等で活躍した作家。花鳥画、特に鯉を中心とする秀逸な魚類を描いた作品が有名。1914年の日本芸術院再興にも加わり、銅芸術院常務理事、日展参事等を務めた。また、熊本市名誉市民、文化功労章、文化勲章受章者であり、大正から昭和にかけてに日本画界を支える中核人物だった。

秋野 不矩

インドに魅せられてインドの風景、寺院、人々を描いた日本画家として有名なのは秋野不矩でしょう。

1908年に静岡県磐田郡二俣町(現在の浜松市天竜区二俣町)に生まれた秋野不矩は女学校に通いながら絵の勉強をしており、19歳の頃には教師を辞めて石井林響や西山翠嶂に師事し画家を目指していきました。

1930年には「野に帰る」が第11回帝展にて初入選を果たすとその後も数々の作品を出品し、自身の地位を確立していきます。

戦後は日本画の新しい創造を目指して、上村松篁、広田多津、山本丘人、吉岡堅二、福田豊四郎らと「創造美術」を結成しました。

その頃より秋野不矩の作風は官展時代から脱却して西洋美術も取り入れていくようになります。

1962年にインドを訪問したことをきっかけにインドに魅せられて、インドの風景や人々などをモチーフにした作品を描いていくようになります。

また、インド以外にもネパールやアフガニスタンなども訪れて93歳で亡くなるまで絵を描き続けました。

晩年まで絵を描き続けた秋野不矩の作品は今も多くの人々を魅了していることは間違いないでしょう。

山口 華楊

山口華楊は京都府中京区の出身です。

幼い頃から粘土や筆を使って動物を写すことを好み、明治45年に小学校を卒業後、岸竹堂や竹内栖鳳の弟子である西村五雲に入門しました。

病弱だった師・五雲の勧めにより、大正5年に京都市立絵画専門学校別科に入学し、同年の第10回文展に初入選を果たしました。その後、昭和2年および昭和3年には、2年連続で帝展において特選となるなど、官展系の展覧会で活躍しました。

山口は、師である五雲や栖鳳から受け継いだ円山・四条派の写生の伝統に、絵画専門学校で学んだ近代西洋画や革新的な日本画の知識を融合させ、新しい時代にふさわしい花鳥画を創出しました。そして、「黒豹」に代表されるような、近代的な構成を持つ独自の動物画を完成させました。

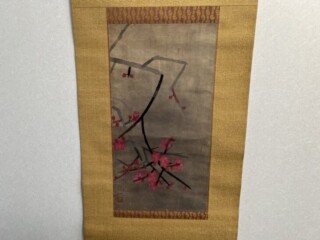

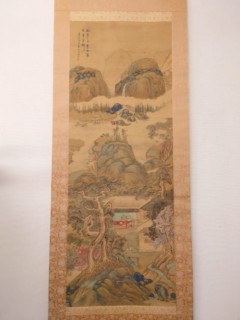

山口 素絢

江戸期の京都で隆盛を誇った日本画流派である円山応挙を祖とする「円山派」。山口素絢は応挙の弟子として円山派を代表する絵師「応門十哲」にあげられる人物です。

美人画を得意とし、優美な女性像を描き人気を博しました。一方花鳥画や山水図なども多く描いており、自身の出版物を通し円山派絵画の普及を助けています。

洒落本(遊郭などでの遊びについて書かれた通俗小説)や医学書の挿絵なども担当し、当時珍しい西洋オランダの絵画も直接目にしています。

出版物は寛政年間以後に多く、『倭人物画譜』、『素絢画譜』、『素絢画譜草花之部』、『素絢山水画譜』などがあります。

残されている作品数も多く、京都国立博物館、根津美術館などの国内有名館の他、大英博物館、ボストン美術館など海外の著名な博物館・美術館でも見ることができます。

尾形 乾山

乾山は寛文3年(1663年)京都の富裕な呉服商の三男として生まれました。尾形と聞いて尾形光琳が頭に浮かぶ人も多いと思いますが、その尾形光琳の弟が尾形乾山です。派手好きな性格の光琳と対照的に、乾山の性格は穏やかで書物や学問を愛する落ち着いた芸術家でした。それは作品にも表れ、乾山の作品は慎ましさが感じられ、親しみやすさや温かみのある印象を持ちます。

乾山は野々村仁清の元で陶芸を学び、37歳の時に京都の鳴滝に開窯します。乾山には多くの名前がありますが、陶工としての名である「乾山」が一般的です。その名前の由来となったのがこの鳴滝の地です。乾は北西を意味し、都から北西に当たるこの地から陶工の乾山と命名されました。

50歳の頃には京都の二条丁子屋町に移住し、多くの作品を手がけました。この頃には乾山が器を作り、兄の光琳が絵付けをする兄弟合作の作品も多く生まれました。

70歳の頃には江戸に移り住み陶芸の指導を行うほかに、絵画の修練を重ね絵師としても才能を発揮し始めました。高齢ながら絵師としての才能を開花させるなど、穏やかな性格の乾山は芸術においては強い気持ちをもっていたことが伺えます。乾山の日本画は陶芸作品と同じで、慎ましさと親しみやすさの中に乾山の独創的な芸術性が溢れる作品が多く、国内外を問わず多くの好事家に愛されています。

小川 芋銭

河童を好んで描いた画家で「河童の芋銭」と呼ばれた小川芋銭という画家をご存知の方も多いのではないかと思います。 江戸幕府最後の年となる慶応4年に江戸赤坂溜池の山口筑前守弘達の牛久潘邸に小川芋銭は生まれました。 牛久学舎(現 …

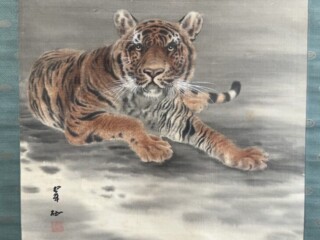

大橋 翠石

大橋翠石は岐阜県大垣市生まれの日本画家です。日本美術史の中でも特別な存在で、世に「虎の翠石」として名高い画家です。特に長い冬毛が美しいアムールトラを多く画題に選び、その描くところの虎は毛の描写の細かさ、威風堂々とした体 …

徳岡 神泉

徳岡神泉は京都市上京区生まれの日本画家です。1909年に土田麦僊の紹介で竹内栖鳳の画塾竹杖会に入り、本格的に画を学びます。翌年には京都市立美術工芸学校絵画科に入学します。卒業までの4年間に、金牌、銀牌を獲得するなど優秀 …

松林 桂月

松林桂月は1876年に山口県萩市山田に生まれました。数えで18歳の年に上京し、画壇の大家・野口幽谷(1827–1898)に入門します。数年のうちに展覧会への入賞を果たすなど、みるみる頭角を現し、明治34(1901)年に …

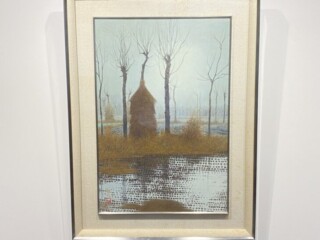

中路 融人

中路融人は1933年京都生まれの日本画家です。滋賀湖国の原風景に心惹かれ、60余年もの間その風景を追い求め描き続けました。「水と木が創作の舞台装置」とし、母の故郷・五個荘を訪れては数多くの作品を描きました。 酒屋の次男 …

三木 翠山

三木翠山は大正時代から昭和時代にかけての京都の日本画家、版画家です。兵庫県加東市の出身で美人画家として名を馳せた三木翠山。竹内栖鳳に師事した後、「祇園会」や「鏡」、「維新の花」など華やかで気品のある作風により人気を博 …

冨田 溪仙

富田渓仙は明治から昭和初期に活躍した日本画家です。 福岡県博多に生まれ、福岡藩御用絵師だった衣笠守正(探谷)に狩野派を学んだ後、京都に出て四条派の都路華香に師事します。のち仙厓義梵、富岡鉄斎に傾倒。各地を旅し幅広い研鑽 …

森 寛斎

森 寛斎は、日本の幕末から明治時代に京都を中心に活躍した絵師、日本画家になります。本姓は石田、幼名は幸吉、のちに尚太郎となります。 森狙仙、森徹山、森一鳳・寛斎と続く森派の絵師になります。若い頃は攘夷(じょうい)運動に熱 …

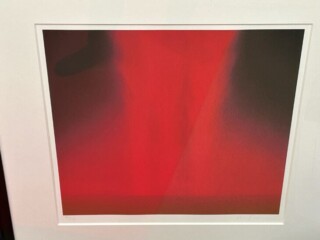

千住 博

千住博といえば、1995年にイタリアのヴェネチア・ビエンナーレ優秀賞を獲得した「ウォーターフォール」といった、滝や崖などの自然物を題材にした作品が多い画家です。作品を見ると千住博らしさを感じる独創的な作画なのですが、その …

高畠 華宵

高畠華宵は愛媛県宇和島市裡町に生まれの日本画家です。雑誌や新聞の挿絵・広告絵などを描いて、人気画家として一世を風靡しました。大正から昭和初期にかけて、華宵の絵は当時の少年少女の間で絶大な人気を得ました。津村順天堂のポスタ …

上村 松篁

上村松篁は日本画の巨匠である上村松園を母に持ち、上村松篁も花鳥画の最高峰と言われた作家です。 京都に生まれた上村松篁は、幼いころより母・上村松園が絵を描いていたことも影響して自然と画家を志すようになります。しかし、松園は …

上田 臥牛

昭和初期から平成にかけて活躍した日本画家の一人に上田臥牛という方がいます。 1920年に兵庫県に産まれた上田臥牛は川端画学校を卒業後に小林古径に師事し、端正かつ清澄な画風を学んでいました。 その後、1950年代にアンフォ …

小倉 遊亀

滋賀県出身の画家で有名な人物といえばなんといっても小倉遊亀でしょう。 小倉遊亀は女性初の日本美術院理事長となってり105歳でお亡くなりになるまで精力的に絵を描き続けた情熱は多くの人を魅了しました。 小倉遊亀の作品は身近な …

安田 靫彦

近代日本画の復興に尽力し、戦後は制作の傍ら美術行政にも取り組んだ日本画家・安田靫彦。日本画の中でも特に歴史画を得意とし、多くの優れた作品を残しています。 安田は1884年、東京日本橋に生まれました。13歳の帝室博物館の法 …

岡田 半江

江戸時代に活躍した文人画家、岡田半江。晩年は九州に移り多くの作品を残しました。 岡田半江は1782年、大坂(現・大阪)の米屋に生まれました。父、岡田米山人は米屋を営む一方、文人画家としても活動しており、半江も父に倣い絵を …

下村 為山

文明開化間もない日本で新進気鋭の洋画家としてデビューするも、間もなく日本画に転向するという異色の経歴をもつ画家、下村為山。かの有名な俳人、正岡子規と深い親交を持つ人物でもありました。 下村は1865年に愛媛の松山で生まれ …

青木 大乗

洋画と日本画の両方を学び描いた画家、青木大乗。巧みな色彩で奥行きを感じさせる静物画は、観る者を引き込む魅力があります。 青木は1894年、大阪の天王寺に生まれ、中学校卒業後京都の関西美術院で洋画を、京都絵画専門学校で日本 …

前田 青邨

前田青邨(まえだせいそん)は、岐阜県出身の日本画家です。 歴史画の名手であり、また近代日本画家・平山郁夫の師匠としても知られております。 日本の伝統的な大和絵を学び、ヨーロッパ留学で西洋絵画、とくに中世イタリア絵画の影響 …