丁子紅子さんは今注目の若手現代日本画家です。

1991年に埼玉県で生まれた丁子紅子さんは、繊細できめ細かなタッチ感、透き通るような透明感で見る者を釘付けにするデザインを描く作品が特徴的です。主に女性を描いています。女子美術大学絵画学科日本画専攻卒業後、第36回現代童画展奨励賞をはじめ、以後様々な賞を受賞、また、2012年から個展も展開し、多岐にわたって活躍されています。

丁子紅子さんの作品は、なんといっても繊細なタッチ感と、見る人それぞれの気持ちを取り込めるようになるべく色を使わないように描く、というところが特徴的です。髪の一本一本がまるで生きているかのように描かれ、透き通るような無表情の女性に引き込まれ、見る人の感情が入り込める作品を世に出されています。

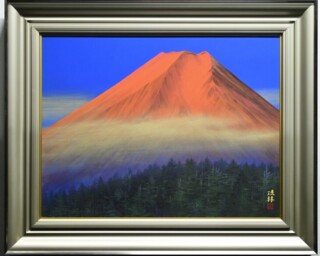

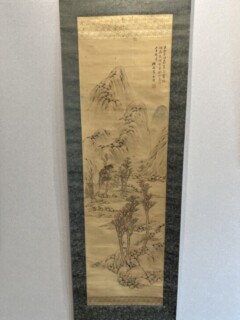

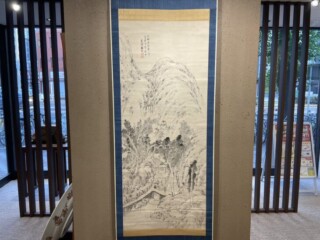

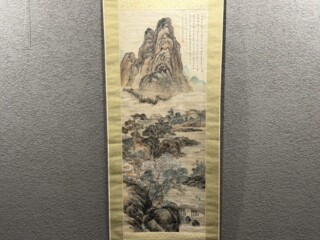

福王寺法林は山形県出身の日本画家です。

1920年に生まれ、現在まで多くの絵画作品を残されております。

幼い頃に父親と猟に出掛けた際に銃が暴発し、左目の視力を失ってしまう事故に見舞われますが、それにより生来の負けず嫌いからか、よりたくましく生きるきっかけになったと言います。

絵を描くことが好きだった法林は小学2年にして狩野派の上村廣成氏に師事し、16歳で画家を目指して上京します。

貧しい下積み時代を過ごしていた法林は21歳の頃に戦争へと駆り出されることになりますが、大金をはたいて岩絵具を買い「必ず生きて帰ってこの絵具で絵を描く」と誓って中国へ出征します。戦争中に壮絶な日々を過ごしながらも26歳で復員した法林は、献身的な愛子夫人の応援もあり、第34回日本美術院展覧会で初入選を果たします。その後も奨励賞や白寿賞を受賞するなど、画壇に名前を残すようになりました。

代表作である「ヒマラヤ」をテーマにした作品群は東京三越で行われたヒマラヤ展で展示された絵がネパールの王に気に入られたことがきっかけで始まりました。

8000m級の山々の過酷な環境に何度も訪れ、命を落としかけながらも描き続けた作品は、まさに法林の命が刻まれていると言っても良いほどの大作となっています。

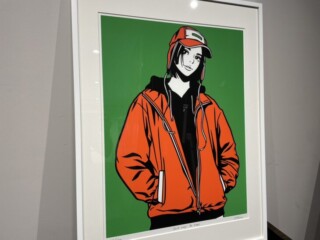

Hime(HIME)1986年~大阪出身の現代アーティストになります。

幼少の頃は、漫画家になるのが夢で入学した京都精華大学にも筆記試験を受けず、絵の実技だけで入学する程の実力を持っていました。在学中にカメラを購入し最初クラブなどで遊びながら写真を撮っており、その後アパレル会社で働き本格的に撮影の仕事がスタート致します。

その後、自身の結婚式の際にウェルカムボードに12枚のイラストを描き、カレンダーにした物をご両親にプレゼントしたのですが、制作中とても楽しくなり「また絵が描きたい」という気持ちが強くなったそうです。

まずは、インスタグラムにてデジタルのイラストを描き、フォロワーが1年で1,000人増えないならやめようと期日を決めていたそうですが、順調に増えていき30,000程になり将来を考えていた時に、ある画廊から声がかかり、Art Fair Kyotoにて作品を発表し、本格的なアーティスト活動が始まりました。

その後、国内外のアートフェアに多数出展している今注目の現代アーティストの一人になります。

女性の絵が多いのは、ご自身が絵を描く時にテンションが上がるからだそうです。とても素直な方ですね。他にも女性の方がまつげや下まつげを描くので、HIMEさんの作風にあっているのだそうです。

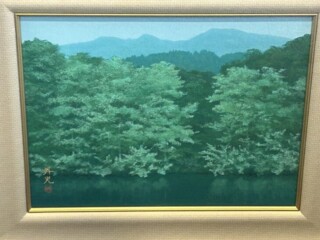

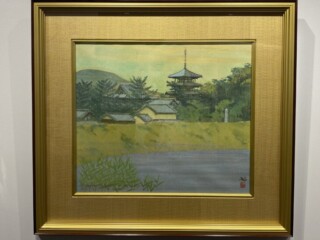

濱田昇児は、大阪府出身の日本画家です。

日本画壇の重鎮である濱田観のもとに生まれた昇児は、父に日本画の基礎を教わります。その後、近現代日本画の巨匠・小野竹喬に師事し、絵画の研鑽に励みました。

1945年、京都市立美術専門学校日本画科に入学します。それと同時に、独立美術研究所にも通い、洋画家の須田国太郎にデッサンを教わります。油絵についても技量を高めていた昇児は、1950年に油絵で独立展に初入選を果たします。その後も入選を重ねますが、二年後からは日本画、それも風景画に絞って活動をするようになりました。

風景画を志したのは師・小野竹喬の影響によるところも大きいですが、その作風は昇児ならではのものと言えます。湖畔や山麗の風景を写実的に切り取り、大自然の幽玄さから清廉を投げかけてくるような、魅力的な空気感を持った絵画が特徴です。

今でも高い評価を受けており二次流通量も比較的少ない作家となります。

日本画を好む方であればその魅力に引き込まれるでしょう。

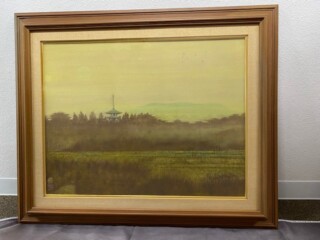

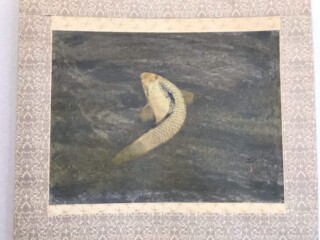

河嶋 淳司 1957年~現在

東京出身の日本画家になります。

東京藝術大学に在学中から、自身の作品発表を活発に行っており、昭和60年のギャルリー・ワタリでの個展を手始めにほぼ毎年の様に個展を開催しております。

平成6年には、百貨店で有名な高島屋のコンテンポラリー・アート・スペースや中野東急、川崎・所沢西武などでも個展を開催する等、百貨店からも評価をされている作家になります。

北辰画廊という銀座にある画廊で、毎年「三人展」を開いており、グループ展にも意欲的に参加し、日本国内外の「今日の日本画展」、「現代の日本の屏風絵展」等の展覧会にも選ばれて出品しております。

江戸初期の画家、宗達などの伝統絵画を学んでおり日本画素材とも真剣に向き合い取り組む一方、心理学も同時に勉強されております。中でもユング心理学を学んでおり、人の心の働きや意識のコントロールや認識を超えた無意識の動き等に注目し、人間の内面的な部分にも働きかける作品を制作しております。

そんな河嶋 淳司さんの作品には、単に動物を描いているだけでなく見る人によって作品のとらえ方が違って見えるのも魅力の一つかも知れません。

黒田悦子は日本の画家です。

1942年、宮城県・石巻市に生まれました。

1962年に女子美術大学付属中等科入学し、1968年大調和展新人賞を受賞。

1971年女子美術大学専攻科を修了、その後シェル賞展で佳作を受賞など入選を重ね、1975年第14回大調和展で大調和賞を受賞しました。

その翌年には大調和展武者小路賞受賞し、1977年大調和会委員となりました。

1988年上野・東京都美術館にて開催された第27回大調和展では文部大臣賞を受賞、個展も三越・東武・東急などでたびたび開催しています。

また大調和会運営委員としても活躍し、作品は質感描写が見事な文楽人形や椿で高く評価されています。

キャンパスに金箔地、油彩でのモチーフ描写という特徴的な手法を用いた作品が多く、日本、西洋の絵画的手法が織り交ぜられ独自の華やかさがあります。