日本画家一覧

狩野 芳崖

狩野芳崖は、江戸時代末期から明治時代初期にかけて活躍した日本画家です。

狩野派の伝統を受け継ぎつつ、近代的な絵画技法を積極的に取り入れたことで知られています。

彼は、西洋画の技法を日本画に融合させることによって、新たな表現の道を切り開き、明治時代の絵画界に革新をもたらしました。

狩野派は、元々宮廷や寺院などの重要な場所に絵を描いていた絵師たちの集団で、厳格で写実的な技法を特徴としていました。しかし、芳崖はその伝統を守りつつも、新しい芸術的なアプローチを取り入れることで、日本画の革新を実現しました。

芳崖は、京都で生まれました。父親も絵師であったため、幼少期から絵に親しみ、狩野派の流れを汲む絵師として、狩野安信のもとで修業を積みました。狩野派では、写実的な表現とともに、風景画や人物画においても非常に高い技術が求められます。芳崖はこの技術を身につけ、さらに彼自身の個性を加えることで、独自の作風を確立しました。

江戸時代の絵画は、風景や人物を描く際に装飾的で平面的な表現が多かったのですが、芳崖はこれを超えて、立体感やリアリズムを追求するようになったのです。

特に、西洋絵画からの影響を受けた点が芳崖の特徴として挙げられます。

西洋絵画の写実主義や光と影の使い方、遠近法などを取り入れ、従来の日本画に新たな技法を加えました。

日本画の伝統的なスタイルでは、人物や物の陰影はあまり強調されず、全体的に平面的な印象を与えることが多かったのですが、芳崖はこれを逆手にとって、陰影を用いて人物や風景に立体感を持たせました。また、遠近法を取り入れることで、画面に奥行きや広がりを感じさせ、従来の日本画にはなかったような深い空間表現を可能にしました。これらの技法は、西洋画の影響を受けたものですが、芳崖はそれらを日本画に適用し、独自のバランス感覚を持って作品に取り入れました。

芳崖の作品において、西洋画の技法が最も顕著に現れているのは、彼が描いた観音像や仏像です。

特に「悲母観音」の作品は、その完成度と革新性が高く評価されています。この作品では、観音菩薩が抱える悲しみや慈悲の感情を繊細に表現しています。西洋絵画で使われる陰影法が巧みに使われており、観音の顔や衣のしわに自然な陰影が施されています。この陰影の使い方によって、観音像に立体感と深みが生まれ、見る者に感情的なインパクトを与えます。

また、観音の目や表情に込められた感情が、視覚的に強く伝わるため、見る者はその悲しみや慈悲の深さを感じ取ることができます。

芳崖は、観音像の表現において、写実的な技法を駆使し、仏教的なテーマを新しい形で表現しました。このような作品は、従来の仏像画には見られなかった新しい感覚をもたらし、その後の日本画に大きな影響を与えました。

また、芳崖の代表作である「天竜寺襖絵」も、彼の技法の革新を示す作品として重要です。

この絵は、戦国時代の壮大な戦の場面を描いたもので、戦の臨場感や迫力が見事に表現されています。ここでも光と影の使い方が非常に巧妙で、戦の激しさを強調するために、人物や馬の動きがリアルに描かれています。遠近法によって空間が広がり、観る者はその場面に引き込まれるような感覚を覚えます。戦の場面という非常にダイナミックな題材を扱いながらも、芳崖は静謐な美しさも表現し、戦いの激しさと共に、全体に緊張感を持たせることに成功しています。

このように、芳崖は物語性を持つ絵を描く際にも、単に美的な側面だけでなく、感情や物語の本質を伝えるために革新的な技法を使いました。

芳崖は、従来の日本画に革新をもたらし、特に西洋画の技法を取り入れることで、写実的な表現を可能にしました。しかし、西洋画をそのまま模倣するのではなく、彼自身の感性で日本画のスタイルに適応させた点が、彼の作品を独自のものにしています。そのため、芳崖の絵は、当時の日本画の枠を超えて新たな芸術的可能性を示しました。西洋画の技法を取り入れつつも、日本の伝統的な美意識を失うことなく、両者をうまく融合させた点で、芳崖の芸術は非常に革新的であったと言えるでしょう。

明治時代に入ると、西洋文化が日本に流入し、絵画においても新しい技法や表現が求められるようになりました。芳崖はその先駆者として、近代的な絵画技法を日本画に取り入れることで、日本画を新たな次元へと引き上げました。彼の作品は、後の日本画家たちに大きな影響を与え、近代日本画の基礎を築く上で重要な役割を果たしました。

芳崖の死後、彼の作品はその革新性と美しさから高く評価され、今日でも多くの美術館で展示されています。彼が西洋画の影響を受けながらも、日本の伝統的な技法を守りつつ新たな境地を切り開いたことは、日本画の発展にとって非常に重要な意味を持っており、彼の作品は今後も日本絵画の歴史において光を放ち続けるでしょう。

狩野 正信

狩野正信は、室町時代後期の絵師です。

狩野派の創始者として、日本の絵画史において重要な位置を占めています。

正信は京都で生まれ、仏教や神道に関わる絵を手掛ける家系に育ちました。正信の絵は、写実的な技法と華やかな装飾性を融合させた特徴を持ち、特に屏風絵や襖絵を多く手掛けたことで知られています。その精緻な筆致と視覚的な美しさは、当時の貴族や武士、寺院に高く評価されました。

正信が生きた時代は、応仁の乱(1467年 – 1477年)を経て、社会が動乱の中にあったものの、文化や芸術は栄えていた時期でもありました。

正信は、宮廷や寺院からの依頼を受けて、宗教的なテーマを描くことが多かったとされています。狩野家は伝統的に仏教や神道に関連する絵を描く家系であったため、正信もその技術を受け継ぎつつ、独自のスタイルを発展させていきました。彼が創設した狩野派は、写実的な表現と装飾的な美意識を融合させた新しい絵画のスタイルとして、その後の絵師たちに多大な影響を与えました。

狩野正信の絵画の特徴は、自然や人物、動植物を非常に精緻に描いた写実的な表現にあります。

特に、山水画や花鳥画では、遠近感を生かし、自然の風景や動植物を非常に細かく描写しました。

また、金箔や銀箔を多用することで、視覚的に華やかさを加え、装飾性を強調しました。これにより、正信の作品は見る人々に強い印象を与え、室内の装飾としてだけでなく、視覚的な美しさを提供する重要な役割を果たしました。正信が描いた屏風絵や襖絵は、室内を装飾するだけでなく、その場所の格式や雰囲気を作り上げるためにも重要でした。

狩野派が確立された背景には、正信が作り上げた絵画スタイルが大きな役割を果たしています。狩野派は、写実的な技法に加え、装飾性や華やかさを重視する特徴を持ち、正信の作品を基にして後の絵師たちによって発展しました。特に、正信の息子である狩野元信や、弟子である狩野永徳は、正信のスタイルを引き継ぎ、さらに発展させることで、狩野派を江戸時代の主流派に成長させました。狩野派は、屏風絵や襖絵の制作においてその技術を広め、後の絵画や装飾芸術に多大な影響を与えました。

狩野正信の作品は、ただの美術品としてだけでなく、当時の社会的・宗教的な背景を反映している点でも注目されます。

彼の絵は、貴族や武士などの依頼を受けて描かれることが多く、その作品に込められた意味や象徴性は、当時の文化や宗教観を反映していました。例えば、花鳥画や山水画においては、自然の美しさを表現するだけでなく、神聖さや道徳的な教訓を暗示することもありました。正信の絵画には、当時の社会や宗教的な価値観を反映した深い意味合いが込められており、そのため、彼の作品は単なる装飾品以上の価値を持っていました。

狩野派の技術とスタイルは、江戸時代にも広まり、狩野派を中心に多くの名作が生み出されました。狩野正信が確立した写実的な表現と装飾的な要素を融合させたスタイルは、後の絵師たちによってさらに発展され、狩野派は日本絵画の中で確固たる地位を築きました。

また、狩野派の影響は、絵画にとどまらず、建築や装飾芸術などにも広がり、日本文化全体に対して大きな影響を与えました。狩野派の作品は、ただの芸術的な表現にとどまらず、文化的なシンボルとしても重要な役割を果たしました。

狩野正信の絵画に対する貢献は、技術的な面だけでなく、後の絵師たちに対する道筋を示す意味でも重要です。

彼が創設した狩野派は、写実的な技術と装飾的な美意識を融合させた絵画スタイルを確立し、その後の日本絵画に深い影響を与えました。正信の絵画は、ただの視覚的な美しさだけではなく、当時の社会や文化を反映した作品として、後世にわたって評価され続けています。狩野派が作り出した美的な世界は、時代を超えて日本絵画の伝統として受け継がれ、現在に至るまでその影響を色濃く残しています。

狩野 永徳

狩野永徳は、安土桃山時代を代表する絵師であり、狩野派の最も重要な画家として広く知られています。

狩野派は、室町時代後期に創設され、特に戦国時代から江戸時代にかけて、豊富な絵画依頼を受けて華やかな装飾画を数多く制作した絵師の集まりです。狩野派は、特に大名や寺社からの依頼で絵画を描くことが多かったため、その作品は装飾的で豪華なものが多く、金箔や金粉を使用することが特徴です。

その中でも狩野永徳は、技術的に最も成熟した画家として、独自のスタイルを確立し、後の時代にも多大な影響を与えました。

永徳は、狩野元信の孫として生まれました。

元信は狩野派の創始者であり、狩野家を大きく発展させた人物です。狩野家は、室町時代から戦国時代にかけて、絵画を通じて政治的・宗教的な影響力を持つ存在として成長し、特に大名や寺院から高い評価を受けていました。狩野永徳もまた、祖父や父から絵画の技術を受け継ぎ、狩野派の絵師として名を馳せました。永徳は非常に若い頃から才能を発揮し、その優れた技術と革新性によって、すぐに時の権力者たちから注目を集めることとなります。

永徳の画風は、狩野派の伝統的な要素を踏襲しつつも、写実的な表現を重視し、自然界の動きや力強さを画面にうまく取り入れた点が特徴的です。

狩野派はもともと、装飾的な美しさを追求する傾向が強く、絵画が寺社や大名家の権力を象徴する役割を果たしていました。そのため、永徳もまた金箔や金粉を多用し、非常に豪華で目を引く作品を制作しましたが、それだけではなく、絵画に動きや生命感を吹き込むことに成功しました。この技術的な革新は、狩野派が持っていた装飾性と写実性をうまく融合させ、従来の日本画の枠を超えた新たな表現方法を生み出しました。

永徳の代表作の一つに「唐獅子図屏風」があります。

この作品は、唐獅子が非常に力強く描かれており、その動きや迫力は画面いっぱいに広がり、観る者に強い印象を与えます。獅子の毛並みや筋肉の質感、さらにはその動きの躍動感が、まるで生きているかのようにリアルに表現されています。

永徳は、動物の筋肉や骨格の構造にまで意識を向け、その描写に写実性を求めましたが、同時に獅子の雄々しさや力強さを強調するために、色彩や構図を巧妙に調整しています。このように、彼は単なる物理的な特徴を描くだけではなく、絵の中に動きと感情を込めることで、観る者に強いインパクトを与えました。この唐獅子図屏風は、永徳の技術力の高さとともに、彼の絵画に対する独自のアプローチを示す代表的な作品となっています。

また、永徳の風景画も非常に高く評価されています。「洛中洛外図屏風」はその代表作の一つで、当時の京都の街並みや風景を描いています。この作品では、京都の市街地や寺院、四季折々の自然が詳細に描かれており、当時の町並みや文化、風俗を知る上で貴重な資料ともなっています。

永徳は、この作品で遠近法を駆使し、平面的な絵の中に立体感を与えることに成功しました。画面の奥行き感や空間を感じさせることで、絵に動きと活気をもたらし、まるで当時の京都の風景が目の前に広がっているかのような錯覚を与えます。永徳はまた、絵の中で人物の動きや表情にも細かな配慮をし、これらの要素が画面全体に生命を吹き込んでいます。

永徳はまた、豊臣秀吉の命令で聚楽第の障壁画を手掛けました。

聚楽第は、秀吉の権力の象徴的な場所であり、その障壁画は秀吉の威厳と豪華さを表現するための重要な役割を果たしました。永徳は、この障壁画の制作において、華麗な金箔や金粉を多用し、その豪華さを際立たせました。しかし、永徳は単に装飾的な美しさを追求するだけではなく、絵の中に動きや緊張感を加えることによって、作品に力強さと深みを与えました。この作品では、動物や人物、風景などが一体となって描かれており、絵画全体に統一感が生まれています。聚楽第の障壁画は、永徳がいかにして政治的な文脈を反映させつつ、絵画の技術を極めたかを示す好例です。

永徳が活躍した時代、狩野派の絵師たちは、単なる絵画制作を超えて、政治的な役割も担っていました。信長や秀吉といった権力者は、狩野派の絵師に絵画を依頼し、自らの権力を絵画を通じて象徴することを目的としていました。永徳もその一員として、権力を象徴する絵画を手掛け、狩野派の名声を高めました。彼が制作した作品は、単なる装飾的な絵画にとどまらず、当時の社会や政治の背景を映し出す重要な役割を果たしたのです。狩野永徳の作品は、ただの美術作品としてだけでなく、時代背景や文化的な文脈を深く理解するための貴重な資料でもあります。

永徳の死後、狩野派はその技法とスタイルを引き継ぎ、江戸時代にかけて大きな影響を与えました。狩野派の絵画は、その豪華さや精緻さ、そして技術的な完成度によって、日本の絵画の中で重要な位置を占め続けました。永徳が遺した美術的な遺産は、後の絵師たちにとって非常に大きな影響を与え、狩野派の技術やスタイルは、江戸時代の絵画においても重要な基盤となりました。

狩野永徳の作品は、今日においても多くの美術館に所蔵され、彼の芸術的な影響力は時代を超えて今なお評価されています。その絵画は、当時の文化や社会、政治を反映した重要な芸術作品として、今後も多くの人々に感動を与え続けることでしょう。

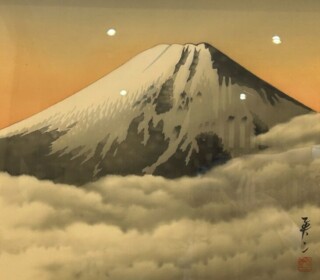

佐藤勝彦

佐藤勝彦は1940年満州大連出身の書画家です。

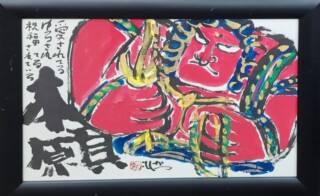

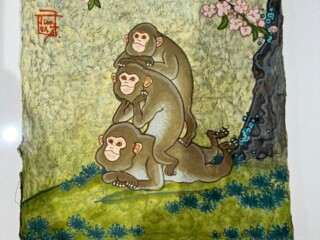

画家としての活動は中川一政の展覧会に影響を受けたことで始まりました。創作活動を続ける中で有名になるきっかけが1975年に起こります。それは、季刊『銀花』第24号に掲載された「佐藤勝彦現代仏道人生」特集号のために85,000枚の肉筆画を手がけ話題になりました。含めて、全国で個展をひらくことで知名度を上げていきました。2003年に箱根駅伝のポスターも製作しています。本職は教師で帝塚山学園小学部に勤務していたり、陶磁器などの骨董コレクターとしても知られています。また、陶芸家の辻村史朗に刺激を受け、作陶も手掛けています。

作風は仏教観に根差した豪快な書画が魅力的です。朱色を多用し、余白を残さない画風は画壇に属さないことによる自由さとも取れます。モデルには富士山や仏像を好んで描いており、他にも花や魚の作品があります。人気の作品は、富士山と不動明王で、どちらかがモデルだと高く評価される傾向にあります。

加倉井和夫

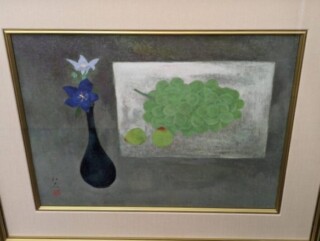

加倉井和夫は1919年神奈川県横浜市出身の日本画家です。

東京芸術大学日本画科卒業後、山口蓬春に師事しました。本格的な作品発表は戦後からで日展には第8回から第13回まで入選しています。1958年から第1回新日展に出品し、特選白寿賞を受けました。以降は、無監査、嘱託出品を重ねて、1967年に日展会員となりました。その後も順調に作品を発表しており、1974年に日展で内閣総理大臣賞を受賞し、日本芸術院会員になっています。翌年には日展の常任理事に就任しています。

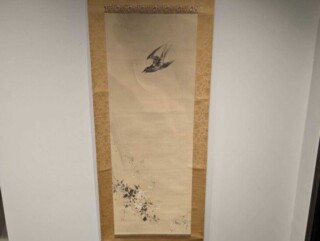

作風は、自然的な清澄な色調と詩的な心象表現で描き出す花鳥風月が特徴です。また、日本画的な色彩やモチーフですが、構図は洋画的なものが多い特徴もあります。人気のモチーフは鳥と花をイラストの様に描いたもので淡い色彩の中に浮かび上がるものです。枝にとまる小鳥と枝花を切り取ったかのような印象を受ける作品が多いです。

木島 櫻谷

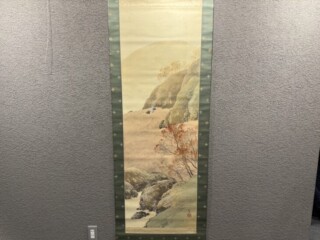

木島櫻谷は、1877年生まれの四条派の日本画家です。 京都に生まれ京都で育ち、幼少より周囲の影響で日本画をはじめとした文化の造詣を深めました。青年になると京都画壇を代表する作家・今尾景年に師事し、以降四条派の伝統を汲んだ …

三尾 呉石

三尾呉石は、明治期から昭和期にかけて活躍した日本画家です。 1885年の東京・日本橋に生まれ、幼少の頃から熱心に絵を描いていたといいます。 15歳の時に日本美術協会に出品した作品が認められ、その縁から動物画の巨匠・大橋翠 …

中原 脩

中原 脩は日本の画家・イラストレーターで、主に女性をモチーフとした油彩を制作していますが「中川 脩」の名前で日本画も発表している人物でもあります。 1946年に神奈川県に生まれ、東京藝術大学日本画科を卒業し、東京藝術大学 …

岡崎 忠雄

岡崎忠雄は、京都府出身の日本画家です。 1943年に生まれ、昭和後期から平成の初期にかけて活躍されました。 牡丹をはじめ、花をモチーフとした日本画で主に評価を得ており、現在も根強いファンのいる作家さんです。 1968年に …

中村 大三郎

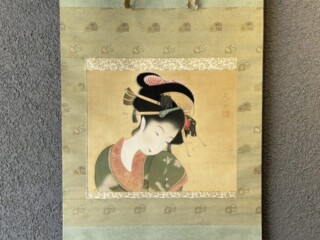

中村大三郎は、京都府出身の日本画家です。 1898年に生まれ、美人画を中心に多くの作品を残されております。 1918年の第12回文展で初入選した後、翌年の第一回帝展で入選し、さらに第二回・第四回帝展では特選に選ばれるなど …

榊原 紫峰

榊原紫峰は、京都市出身の日本画家です。 1887年に生まれ、明治~昭和期にかけて活躍されました。 1904年に京都市立美術工芸学校の日本画科を卒業した後、京都市立絵画専門学校でも学び、日本画家としての基盤を築きました。 …

中尾 淳

中尾淳は徳島県出身の日本画家です。 1917年に生まれ、現在まで多くの優れた作品を残されています。 京都市絵画専門学校の出身であり、卒業後は女性画で有名な日本画家・寺島紫明に師事しました。この頃、絵画の派閥は多くありまし …

椎名 保

椎名保は、千葉県旭市出身の日本画家です。 1958年に生まれ、現在まで多くの優れた作品を残されております。 東京芸術大学日本画科の出身であり、日本画家の巨匠・平山郁夫や福井爽人といった面々から日本画を学んでおりました。 …

竹山 博

竹山博は、東京出身の日本画家です。 1923年に生まれ、これまでに多くの作品を残されております。 1940年、東京美術学校(現:東京藝術大学)の日本画科予科に入学します。日本は当時太平洋戦争のただ中であり、竹山は43年の …

吉井 英二

吉井英二は、1930年の生まれの高知県出身の日本画家です。 戦前から活動し、二科会で多くの評価を得た方です。 1950年に第40回二科展初入選し、1970年の第55回二科展では特選に選ばれております。1972年二科会絵画 …

成田 陽

成田陽は、昭和期に活躍した日本画家です。 1922年に旧満州で生まれた成田は、その後東京に移り住み、現在の愛知県刈谷市に転居しました。1949年の中美展入賞をはじめ、日春展などで様々な賞を受賞してきました。 また、195 …

三輪 晁勢

三輪晁勢は、新潟県出身の日本画家です。 1901年に生まれ、昭和期に多くの優れた作品を残されました。 父の影響から、晁勢は小学校を卒業した後より絵を学び始めました。その後、京都市立美術工芸学校を卒業したあと、京都市立絵画 …

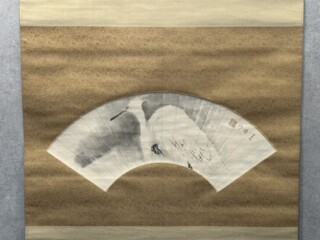

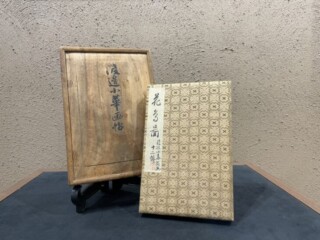

渡辺 小崋

渡辺小崋(わたなべ しょうか)は日本画家であり、渡辺崋山の次男です。 小崋は1835年江戸麹町の田原藩邸で生まれます。藩校成章館で学んだ後、父の門人である福田半香の勧めで江戸に出ました。その後は、同じく崋山門下だった椿椿 …

斉藤 和

斉藤和は、京都府久美浜町出身の日本画家です。 1987年に京都市立芸術大学日本画専攻を卒業したあと、日本画家としての活動を本格化し、京都美術工芸展で大賞を受賞するなど現在まで多くの受賞履歴を残しています。 斉藤が描くのは …

吉田 善彦

吉田善彦は、20世紀の正統派日本画を代表する巨匠です。 1912年の東京に呉服屋の次男として生まれ、17歳の頃から日本画家・速水御舟に弟子入りします。そこでは古典模写、デッサン、絵に対する心持ちなど多くのことを学び、生涯 …

黒光 茂明

黒光茂明は1946年、終戦の翌年に京都に生まれます。 父は日本画家である黒光茂樹であり、その父の影響を受け画家を志すようになりました。 京都市立芸術大学に入学し、在学中の1969年には新制作協会日本画部にて入選。70年に …

三輪 良平

三輪良平は美人画を中心に描かれた昭和後期から平成時代に活躍した日本の画家です。 京都市の表具師の次男として生まれ、京都市立美術専門学校卒業後、山口華楊に師事し華揚が代表をつとめる晨鳥社(しんちょうしゃ)へ入塾すると翌年に …

佐藤 潤

佐藤潤は生物多様性をテーマに絶滅危惧種の動物たちを描く鳥獣画家で、動物画家として大変人気があります。 そんな佐藤潤は、1970年大阪市に生まれ、幼少期を大阪の工場街で過ごしました。自然、土や木々、虫たちなどとは縁の無い場 …

野村 義照

野村義照は、大阪府生まれの日本画家です。 1971年に東京藝術大学大学院を卒業すると、前田青邨、その後は平山郁夫に師事し、日本画の技量を高めていきました。 1977年。院展で日本画大賞を受賞したその年、野村義照は初めての …