徳力富吉郎(とくりきとみきちろう)は、明治末期から平成と長きに渡り、版画作品を世に多く残していきました。

1902年に本願寺絵所画家の家系で十一代徳力幽雪の長男として京都府京都市に生まれた徳力氏は、1923年に京都市立絵画専門学校を卒業後、土田麦僊に師事します。その間に国画会展にて樗牛賞や国画賞を受賞するなど、国内の注目度が高まっていきました。

1929年には版画家に転向し、京都創作版画協会の創立に参加します。戦後の1946年版画製作所を設立して後進の育成にも尽力を尽くします。また、同時期に量産版画の制作にも力をいれ、一般的にも広く知られていくようになります。

その後、初の欧米を巡遊します。1966年ニューヨークにて個展を開催以降、棟方志功との共同個展を開催したり、欧米の各地で個展を開催するなど、国際的にも高い評価を受け、結果1978年に勲四等瑞宝章を受章します。

自画、自刻、自摺の創作木版画の創始者の一人とし、従来の伝統的手法に踏まえ、京都の風景などを題材に斬新で現代的なデザインを融合し、唯一無二の作風が今現在でも愛好家によって語り継がれています。

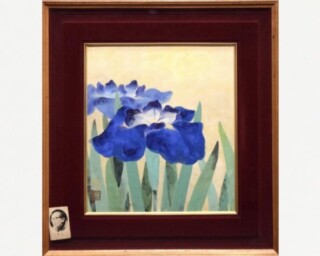

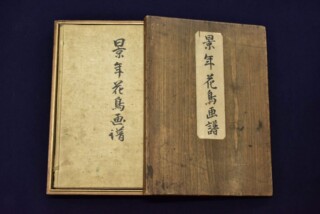

都路華香(つじかこう)は、日本の明治後期~昭和初期にかけて京都で活躍した日本画家です。

都路は京都市内で生まれ、満9歳で幸野楳嶺の画塾に入門。竹内栖鳳・菊池芳文・谷口香嶠とともに「楳嶺四天王」と称されました。明治時代後期から大きな展覧会にも参加し、内国勧業博覧会、新古美術品展などで受賞したほか、1907年の第1回文展(文部省美術展覧会)以降も出展を続けました。

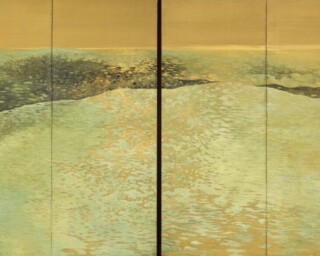

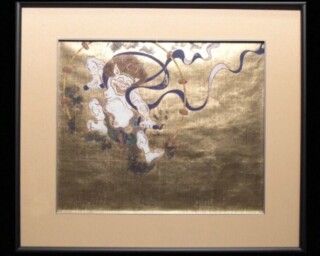

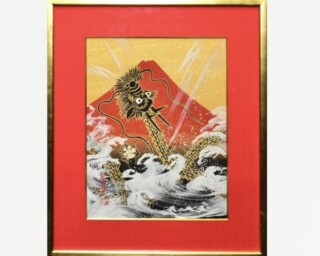

彼は伝統的な四条派の写実に根ざしつつも、波や自然の動きを題材にした斬新な表現と、装飾性の強い彩色を特徴としています。また、動植物や鳥類などのモチーフも作品にみられ、自然の生命感や躍動を画面構成の中で強調していると考えられます。

また、大正時代には美術教育にも力を入れ、帝国美術院会員として活動する傍ら、京都市立絵画専門学校および京都市立美術工芸学校で教員や校長を務め、後進の育成にも尽力しました。

京都画壇を代表する画家の一人であり、現在でも専門家や愛好家の間で注目されている作家です。

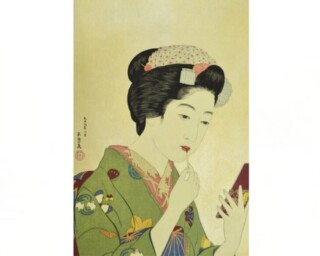

土田麦僊は、大正から昭和初期にかけて活躍した日本画家で、日本画における東西美術融合の融合を目指した画家の一人です。

1887年、新潟県佐渡郡に生まれ、本名は「金次」といいます。

16歳の時に京都の智積院で僧侶になるため上洛しましたが、画家という幼少からの夢を捨てきれず、同院を離れ、鈴木松年に入門し「松学」の号を受けました。

その後、第9回新古美術品展を見て、画壇の主流が創意を重んじる「新派」に移りつつあることを感じ取り、竹内栖鳳の画塾「竹杖会」に移り、「麦僊」の号を受け受けます。写生を基盤とする四条派の伝統に、西洋絵画の写実性を取り入れた画風を身につけました。

1909年には京都市立絵画専門学校に第一期生として入学し、西洋近代美術への理解を深めました。在学中には、小野竹喬らと「黒猫会」「仮面会」を結成し、新たな日本画表現を模索しました。

麦僊は、ルノワールやゴーギャンに代表される西洋絵画、桃山時代の障壁画、中国・宗代絵画など、東西の古典から幅広く影響を受けながら、西洋絵画と肩を並べうる日本画の創出を目指しました。その理想を実現する場として、1918年に村上華岳らとともに「国画創作協会」を結成し、西洋美術と日本画の融合を根本課題とした創作活動を展開しました。

1921年から1923年にかけてヨーロッパに遊学し、西洋美術を実見しました。とりわけイタリア・ルネサンスのフレスコ画に日本画との共通性を見出し、東西の古典を統合させようとする意欲を一層強めていきました。

1928年、国画創作協会解散後は帝展に復帰し、それまでの装飾性を重んじた作風から、より内面的で精神性の高い表現へと作風を転じます。北宋から南宋初期の絵画に学び、簡潔な線と色彩による表現を深めていきました。

晩年の画風はさらに平明となり、簡素な構成の中に気品と清澄さをたたえるものへと深化します。1934年には帝国美術院会員に推挙され、翌年の帝国美術院改組問題ではその収拾にも尽力しました。

東洋古典に根差しつつ洗礼を重ねた晩年の作品は、近代日本画の到達点の一つとして高く評価されています。

瓜南 直子は、岩絵の具やアクリルなど多彩な画材を用いて描く日本画家です。

1955年に、石川県穴水町に生まれました。2歳の時に家族で東京に移り、その後も転勤族であった父親について、7歳で岡山県に、そして19歳で再び東京に戻ります。

一浪ののち、東京藝術大学美術学部工芸科(鍛金専攻)に入学し、1980年に卒業しました。

卒業後はスタイリストやフリーライターとして活動しましたが、30代半ばより鎌倉に定住し、日本画家である有元利夫の影響を受けながら、日本画を基調とした絵画の制作を始めました。

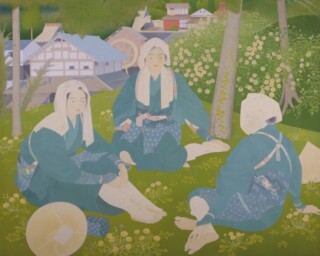

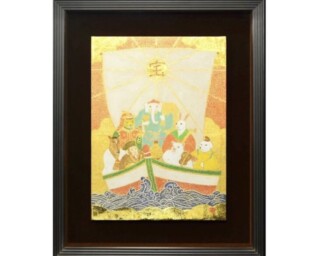

彼女が描くテーマは、自身が「兎神国」と名付けた世界です。

ー兎神とは月。ここは月に護られた国である。

ひのもと日本に寄りそうように、ひっそりと存在する国だ。

日本のA面が、私たちの生きる「現実社会だとすれば、

B面の「兎神国」は、時を越えて生きる日本の精神を司る国である。ー

と語られています。

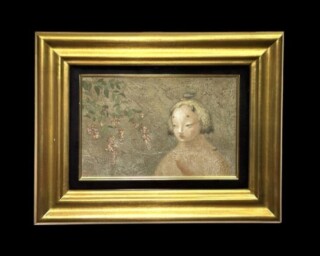

作品では、月、人物、植物が多く描かれ、幻想性と静かな物語性をあわせ持つ世界観が、多様な画材を用いた独特な質感とともに表現されています。

鎌倉の文化人らとも交流があり、京都・鎌倉の神社仏閣などを舞台に現代アートの展示を行う「神〇光」の会員でもありました。

詞を紡ぐように、物語を綴るように描かれた作品を、瓜南自身で「兎神国」の博物誌である表現しています。

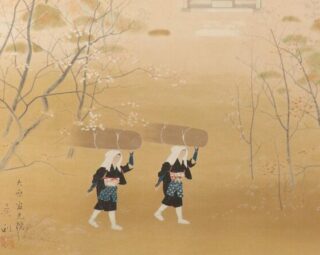

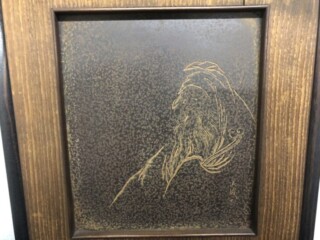

岐阜県岐阜市出身の加藤東一は、水墨画の分野で高い評価を受けた日本画家として名が知られています。

絵画への基礎を深めて行くため、また先に芸術の世界に足を踏み入れた兄・加藤栄三の後を追いかけて上京。東京美術学校日本画科に入学をします。卒業後は山口蓬春に師事し、自身の芸術に対する技術や感性を磨いた結果、第3回日展に「白暮」を初出品・初入選を果たします。その後も数々の賞を受賞し、日本に名が知られていくようになりました。

また、第1回岐阜市民栄誉賞受賞後に、岐阜市名誉市民となるなど、故郷への大きな貢献も印象的です。故郷をモチーフに描かれた数々の作品は、今も見るものに懐かしさや幻想的で穏やかな気持ちを与えてくれます。

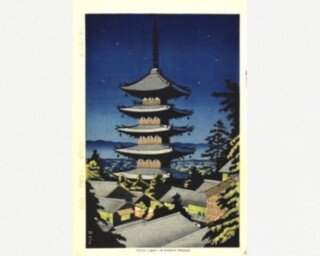

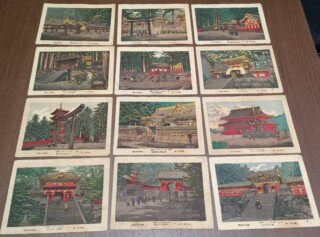

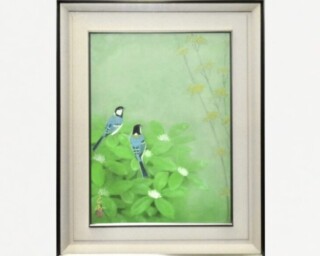

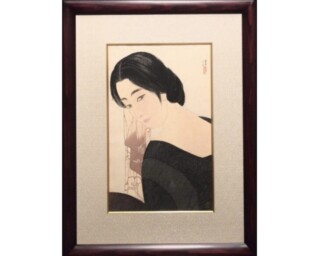

浅野竹二(1900年~1999年)は、京都出身の木版画家で、日本画と創作版画の世界で活躍しました。明るく洗練された風景画や、ユーモアと詩情を感じさせる作品で知られています。

彼は京都市美術工芸学校、そして京都市立絵画専門学校で日本画を学び、土田麦僊(つちだ ばくせん)に師事しました。初めは日本画家として活動していましたが、1930年代に入ってから木版画に魅了され、独自のスタイルを築いていきます。

代表作のひとつが「名所絵」シリーズ。これは京都や大阪など全国の名所の風景を、鮮やかで開放的な色彩と、やわらかな光の表現で描いた作品群です。単なる観光名所を描いたものではなく、浅野自身の感性で再構成された情景が特徴です。

また彼は、自分で絵を描き、自分で彫り、刷るという「自画・自刻・自摺(じが・じこく・じしゅう)」にこだわり、創作版画の分野でも多くの魅力的な作品を残しました。鳥や虫、人の姿などを独特のデフォルメで表現し、どこかユーモラスで温かみのある作風が支持されました。

1960年には、アメリカの有名な画家ベン・シャーンが浅野を訪ね、彼の作品を「自由な発想とモダンな造形を、繊細な技で見事に融合させている」と絶賛しました。

晩年まで創作を続けた浅野竹二は、1999年にこの世を去りましたが、今なおその作品は国内外で高く評価され、多くの美術館やギャラリーで展示されています。