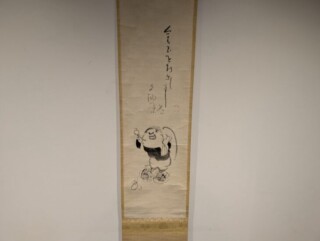

武田双雲(たけだ そううん)は1975年生まれの日本を代表する書道家の一人であり、「書」を通じてポジティブなメッセージを発信し続けるアーティストです。

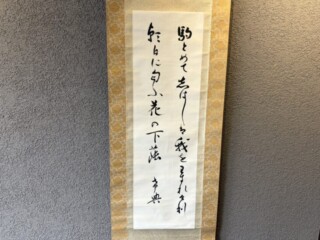

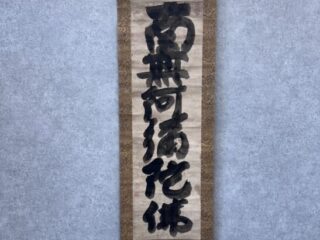

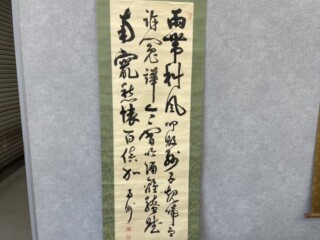

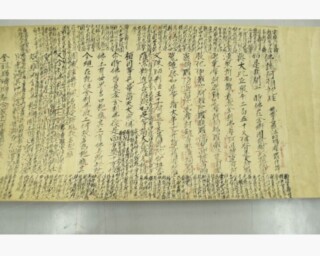

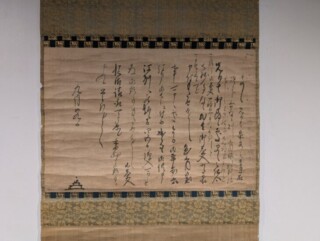

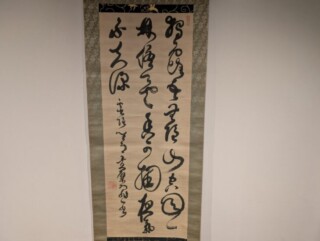

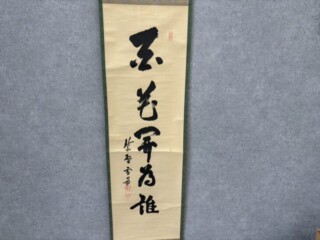

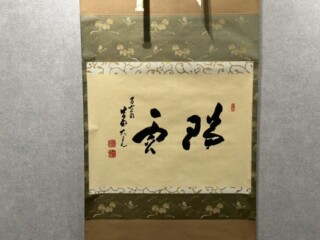

東京理科大学を卒業後、IT企業に勤務するも、幼少期から親しんだ書の道を志して書道家として独立しました。伝統的な書の枠にとらわれず、現代的な感性と自由な表現を融合させた作風が特徴で力強さと自由な表現を融合させた作風が特徴で、力強さと優しさを併せ持つ独自の筆致は多くの人々を魅了しています。

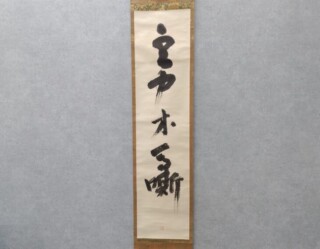

NHK大河ドラマ『天地人』や映画『春の雪』などの題字を手掛けたことで広く知られるようになり、近年では企業ロゴ、商品デザイン、教育活動など多岐にわたる分野で活動しています。

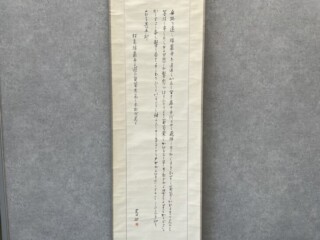

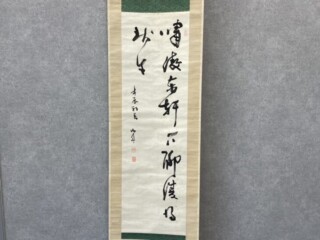

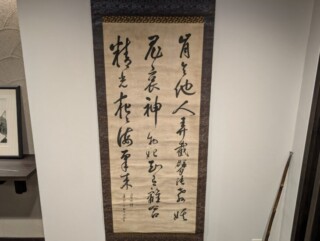

講演活動や著書を通じて「感謝」「前向きな心」「幸せのあり方」といったメッセージを発信し、人間の内面と芸術を結びつける表現者として高く評価されています。

彼の書は単なる美しい文字ではなく、見る者の心を動かすエネルギーを兼ね備えた作品として国内外で高く評価されています。