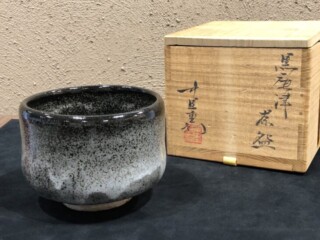

中里重利は佐賀県出身の唐津焼で多くの功績を残した陶芸家です。

十二代中里太郎衛門(無庵)の三男として生まれた中里重利ですが、家元が陶芸家であるからといって自分も陶芸家であることは全く関係ないという考え方で生きていたという特徴があります。陶芸の世界はそんなに甘くないといった気持ちで作陶に励んでおりました。

そんな中里重利の功績はなんといっても江戸中期に途絶えていた古唐津を復興させたことです。

名門であった中里家は明治以降には藩の庇護がなくなったことで藩の御用達との地位を失ったこと、今まで藩の御用達のみ作陶していたので庶民の必要とする陶器を作陶できなかった為、窮地に陥りました。

そんな中、父の無庵とともに古唐津に立ち戻ることを考え十三代太郎衛門が戦争から帰還してから本格的に探究を始め唐津市の南西部の登り窯跡の発掘をし、発見した陶片から技法の研究を続けることで見事復活させました。

後年には、本家から独立した中里重利ですがその技術は父や兄にも引けをとらず、特に轆轤の技術は熟練度が高く、伝統的な古唐津の茶陶を基本にして洗練された作品を多く生み出し、特に叩き技法を駆使した壺の製作を得意としていました。他にも粉が吹いているように白い粉引の陶器を日本風に取り入れ、その第一人者となった陶芸家です。

波多野善蔵は山口県の指定無形文化財保持者に認定された萩焼の陶芸家です。

1942年に佐賀県に生まれた波多野善蔵は幼いころから唐津焼で人間国宝に認定された中里無庵の工房を訪れるなど、陶芸に興味を持っており、自身も陶芸家になる為に山口県に移住し吉賀大眉に師事し、芸術性よりも茶陶中心の用の美に惹かれたことで、伝統工芸の品物を作陶していくことを決意しました。年々、修行にも熱が入り山口県の美術展知事賞を受賞したことをきっかけに作陶生活も充実し1973年に初めて日展に入選すると、その後も数多くの賞を受賞します。

その後、跡取りを探していた萩焼指月窯の養子となり波多野栄三より作陶を学びます。

波多野善蔵は萩焼の伝統技法を守りつつ釉薬を使用しないといった新しい作陶方法を見出し、萩の土か華麗な発色を引き出すことから「緋色」と呼ばれます。

この緋色も当初は萩焼ではないとして否定されておりましたが次第に認められるようになりました。萩焼の伝統を守るオーソドックスな作品が目立ちますがそこには現代的なエッセンスも含まれ、美しさと共に深い歴史を感じることができる作品は人々を魅了しております。

山本陶秀は「備前焼」で国の重要無形文化財(人間国宝)に認定された人物で「茶器の陶秀」といった別名を持っているほど、茶器では備前焼の中でも山本陶秀の作品が完成度が高い人物として有名です。

1906年に岡山県備前市伊部で生まれた山本陶秀は、15歳の時に当時の窯元で有名であった黄薇堂に弟子入りをし、陶芸の道に進んでいきます。弟子入りをした際にはすでに才能が開花しており入門してすぐに轆轤を使用して湯呑みを作陶したといった逸話が残っているほどです。その後は京都にて楠部弥弐に師事をします。

1955年には日本工芸会正会員となり、日本伝統工芸展に花入れを出展し初入選を果たしてから、数々の賞を受賞していくことになり、1959年にはブリュッセル万国博覧会にて金賞を受賞する等、国内外に渡ってその作品は高い評価を得るようになりました。そして1987年には「備前焼」にて国の重要無形文化財(人間国宝)に認定されます。

その作品は今でも多くの方を魅了しており、端正ですが気品を感じさせる芸術的なその作風は茶人好みで高く評価され、轆轤による成形技術の高さも山本陶秀を語る上で欠かせないものとなるでしょう。

楠部彌弌は京都府に生まれた陶芸家で、数々の名品を生み出したことから天才陶芸家として評価されている人物です。

楠部彌弌といえば、彩埏の技法を独自に編み出したことで有名です。

彩埏とは独特の深い色合いが特徴であり、磁土に釉薬を混ぜてさらに何度も薄く塗り重ねることによって完成します。京焼は一般的に上絵付けの技法を用いた磁器が多く見受けられ、作家の個性が際立ちますが、楠部彌弌は伝統的な京焼をさらに発展させ、自らの技法によってより美しい磁器を世に送り出しております。

京焼の一種である、栗田焼が盛んな土地に生まれた楠部彌弌は、家業を継がずに創作で陶芸をはじめ、1913年には京都市立陶磁器試験所の特別科に学び、1918年に本格的に作陶活動をはじめました。

河井寛次郎などさまざまな陶芸家と親交を深めることにより、自らの作品にその影響が反映されていきました。1936年のパリ万国博覧会で「色絵飾壷」が受賞した後、彩埏の技法を使用した磁器を多く制作するようになり、中国古来の彩色法の研究により蒼釉などの発色法を考案し、後進の指導にも力を入れていた為、数多くの後進を輩出している等の功績は、近代陶芸界の進歩に大きく貢献しました。

近藤悠三は「染付技法」にて1977年に国の重要無形文化財に認定された京都府出身の陶芸家です。

染付とは、白い磁気に酸化コバルトを原料とする「呉須」で絵付けを施した後に透明な釉薬を掛けて焼き上げたものをいいます。もともとは14世紀初頭に中国の景徳鎮地方で編み出され、ヨーロッパやイスラム地方などに伝播し、近世の世界の陶磁器生産技術に多大な影響を与えたものであるといわれています。日本には16世紀末に、京都では18世紀後半に本格的に生産されるようになりましたが、その多くは「古染付」や「祥瑞」と呼ばれる中国製品の写しであったり、そのスタイルを中国に寄せて作陶されておりました。

近藤悠三はこの伝統的な染付技法の枠組から新しい芸術へと大きく進化させ、陶磁器染付の分野で国の重要無形文化財に認定される功績を残しました。

代表的な作品としては、近藤悠三記念館の入り口に展示されている直径126㎝、重さ100㎏にもなる当時では最大の梅染付大皿があります。

葉山有樹は、独自の技法で高い評価を得ている現代陶芸家の一人です。

1961年に同じく焼物で生計を立てていた両親のもとに生まれた葉山有樹は、当初焼物に興味がありませんでした。しかし働き口がなかった為、15歳で地元の焼物製造会社である伊万里焼窯元に入社し、多くの職人に囲まれながら毎日焼物の修行に励むこととなりました。

独立後は世界の歴史や文明、デザインを勉強し、古代の人々の願いや祈りの原点を見つめることで、作品の中に物語性を創造する独自の作風を築きます。

また「細密画」と呼ばれる普通の絵師では考えられないような細密な絵付け技法は、葉山有樹作品の最大の特徴でもあります。青海波・亀甲文・七宝文・卍文・動物文・植物文などの幾何学文様を抽象化することで文様として完成し、古代の文明・歴史などのテーマ性を感じさせる作風に仕上がります。

葉山有樹の、400年ある有田焼の伝統を受け継ぎながら独自の感性を秘めた作品群は、多くの人から人気を集めております。