川喜田敦は、1938年東京都に生まれました。

法政大学経済学部を卒業後、高島屋勤務を経たのち林業にて生計を立てます。

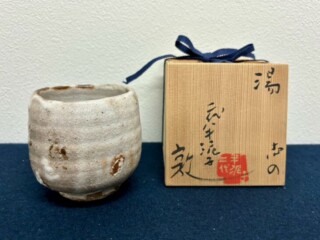

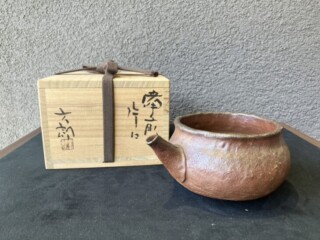

1977年夏、39歳の頃より作陶をはじめ、4年後の1981年ごろに三重県津市、東京で初の個展を開催し,1986年には津市に自身の窯「竜合窯」を開きました。

祖父に「東の魯山人、西の半泥子」と称された16代久太夫こと川喜田半泥子を持ち、足跡を辿り朝鮮半島まで赴くなど半泥子の研究に熱心に取り組んでおり、半泥子にまつわる書籍も多数出版しています。

1991年には半泥子について語った『二人の祖父』を収録した『逃亡記』を出版し、記念として全国10か所を回る巡回展を開催しました。

自身も2001年、63歳の頃に祖父の号であった半泥子を襲名、二代目川喜田半泥子となりました。

襲名に際し開催した記念展において、祖父について「師でもあり反面教師でもある」「ワタクシの作陶の道を歩む」とし、初代半泥子と格闘してそこから生まれた多難を作品へと昇華しています。

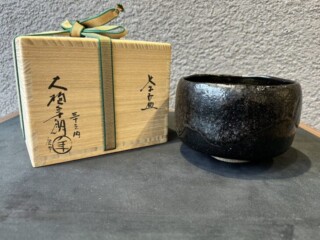

十三代 横石臥牛は1925年、長崎県佐世保市生まれました。

現川焼は、1690年ごろに長崎で成立した焼きもので、鉄分の多い粘土を薄く成形し、白土で刷毛目の文様を施すことを特色としており、時期については諸説ありますが1740~1750年ごろに廃窯となっていました。

その後何度か再興が試みられましたがどれも長くは続かず、明治時代以降は製造されていませんでした。

父である十二代 横石臥牛は現川焼を現代に復活させたことで知られており、十三代 横石臥牛はその技術・質をさらに追及しました。

佐賀県立有田工業高校を卒業後、父より作陶を学び、1961年に十三代 横石臥牛を襲名しました。

1974年、第21回日本伝統工芸展で『現川刷毛目鉢』が入選となり、翌年長崎県無形文化財に指定されました。その他様々な展覧会に作品を出品し、多くの賞を受賞しています。

兄である横石松翁氏がろくろでの成形を担当し、横石臥牛氏が絵付けをするという二人三脚で制作を行っています。

彩度の低い地の色に葉脈のように広がった白く細やかな刷毛目があしらわれており、深みのある洗練された作風が特徴的です。

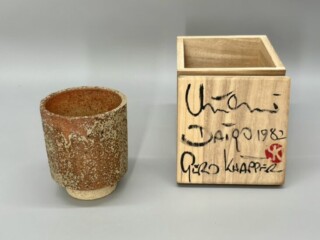

前田正博は、1948年京都府に生まれました。

1969年に東京藝術大学美術学部工芸科に入学し、3年次より陶芸を専攻としました。1975年に同校大学院を卒業し、同年開催された第22回日本伝統工芸展で初入選を果たしました。

陶芸を志す以前は油彩画に取り組んでおり、油彩画特有の「油絵具を何層にも重ねる」点から着想を得、マスキングテープを用い、赤や青、黒などの原色や金彩・銀彩を何層も塗り重ねていく「洋彩」と呼ばれる技法を主として作品を制作しています。

紋様は幾何学、フクロウや狐など多岐に渡りますが一貫してどれも直線的にデフォルメされており、かわいらしくもありながらモダンな印象を与えます。

陶芸はその工程上、山中や緑の多い場所で制作するイメージですが、氏は誰でも気軽に作陶が楽しめるように東京・六本木に工房兼陶芸教室を開いています。

都会の真ん中にある工房は、現代陶芸家であり、モダンな印象の氏の作品とぴったりのイメージと言えるでしょう。

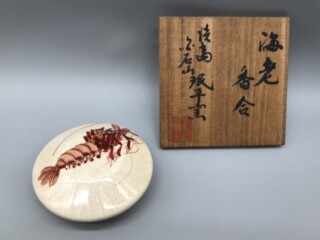

初代徳田八十吉(鬼仏)は、四代続く九谷焼の名跡「徳田八十吉」の初代にあたる作家です。

古九谷・吉田屋の再現に生涯を賭け、九谷焼最高峰の作家として評価されています。指導者としても、浅蔵五十吉や二代八十吉、三代八十吉を育成するなど近代の九谷焼に強く影響を及ぼしている人物です。

1873年の石川県能美郡に生まれ、はじめは日本画家を志して荒木探令に師事しました。しかし次第に古九谷、さらに言えば吉田屋窯の青手に惹かれるようになり、義兄・山本佐平の教えもあり、陶芸の道に進むこととなりました。やがて独立し、自身も吉田屋窯の再現や九谷五彩などの研究を行うようになります。

釉薬の改良を行う中では、「深厚口釉」という独自の彩釉も発明しました。古九谷の美しさに八十吉独特の感性をもちいた作品群が評価され、1953年には上絵付(九谷)で国の無形文化財に認定されております。

初代から四代含め、九谷焼の代表的な作家である徳田八十吉の作品は、現在でも見られる機会が多くございます。

由水常雄は、日本のガラス工芸家です。

早稲田大学大学院博士課程を修了後、政府招聘留学生としてチェコ(旧チェコスロバキア)のカレル大学にてガラス工芸史、東西美術交渉史を専攻します。日本に戻ってからは早稲田大学や多摩美術大学で教鞭を取ります。そののち、ガラス作家養成校・東京ガラス工芸研究所や、能登島ガラス工房などを開設しました。東京ガラス工芸研究所は日本で最初のガラス専門の教育機関であり、数多くのプロを輩出しています。

由水はガラス工芸家としても、考古学研究者としても高い評価を得ています。

そのきっかけとなったのが、正倉院のガラス器の調査です。正倉院に納められている貴重な宝物にはガラス作品が存在しており、その調査を由水が行いました。調査の際にはアジアのみではなくユーラシア大陸全域のガラスの出土状況まで調べるほどでした。その調査において6点のガラス作品を復元することに成功した由水は、その6点を「正倉院ガラス宝物コレクション」として発表しました。

これらの功績をあげた由水は、海外で消滅したガラス技法の復元に着手し成功させています。「パート・ド・ヴェール」や、「ミルフィオリ」といった技法は自身の創作活動でも使用しており、ガラス工芸家としての活動においても高い実績を重ねています。

島田文雄は1948年、栃木県に生まれました。

兄に日本画家の松本哲男がおり、兄が絵を描くのを見て育ったために芸術家を志すようになりました。

東京芸術大学大学院時代に見た宋代の青白磁に強く惹かれ、以降青白磁の製作に取り組んでいくこととなります。

青白磁は別名影青(いんちん)とも言い、薄く青みを帯びた釉薬が素地の片彫りされた部分に溜まることによって模様として発色します。

その青白磁の中に他の色を入れたらより一層美しくなると考えていた島田は、板谷波山の彩磁を見てその技法を取り入れるべく研究を始めます。波山は釉薬の下に絵付けを行っており、その絵付けには水溶性の絵具を使っていました。長らく不明だった波山のやわらかな色合いの絵具の調合をわずかな情報から再現し、「青白彩磁」を製作しました。

近年では上絵付の技法を取り入れるなど、釉薬や絵具の研究には余念がありません。

透けるようにやわらかくも鮮やかなその色味は、島田が歳月をかけて研究・調合した絵具だからこそ出せるものと言えます。