中島宏は青磁で国の重要無形文化財に認定された佐賀県出身の陶芸家です。

1941年に磁器を焼く窯元に生まれた中島宏は、若いころは今でいう3Kの仕事であった家業を好きになれずにいました。そんな中島宏の転機となったのは、父親に連れられていった窯跡の調査でありました。古唐津や染付の中に交じっていた青磁の破片にきらりと光るものを感じ、その魅力に惹かれていきました。周囲から青磁は難しいといった声を受けながらも、それであれば自分の存在感を出していけると進む道を決めました。それからは窯跡を歩いたり、文献をひもといたりと手探りで青磁の制作に取り組んでいき、日本陶磁協会創立60周年記念日本陶磁協会金賞や西日本文化賞を受賞するなど数々の賞を受賞し、2007年には活躍が認められ人間国宝となる「青磁」にて重要無形文化財保持者に認定されました。

中島宏氏の青磁といえば中島青磁や中島ブルーと言われる程で洗練された独自の青磁が有名ですが、中島宏は作品を創造する喜びを自分だけの作品という快感と表現しております。常に白紙からスタートするといった姿勢は作風にも表れており、青磁の世界に新たな可能性をもたらしました。

陶芸家一覧

薩摩ガラス工芸

薩摩ガラス工芸は、鹿児島県で薩摩切子を製造しているメーカーです。

薩摩切子は、二十八代島津斉彬の命によって鹿児島で生み出されましたが、斉彬の急逝や薩英戦争や西南戦争があったことが影響してわずか20年あまりで姿を消し、幻の工芸品となってしまいました。

しかしおよそ100年の時を経て、鹿児島県の「再び薩摩切子を甦らせたい」といった呼びかけから、島津家の協力により1985年に薩摩ガラス工芸株式会社が設立されました。

薩摩切子の復元の発表し、翌年には本格的に復元事業と製造を開始し、急速に復興していきました。また、薩摩ガラス工芸で修行した技術者たちが独自に工房を持つなどし、裾野が広がっていきました。今では、薩摩切子は鹿児島県を代表する美術工芸品となっています。

薩摩切子は「ぼかし」と呼ばれる独特なグラデーションが特徴です。透明なガラスの上に色の付いたガラスを載せた色ガラスをカットすることで、切り口に色の付いた分と透明な部分が生まれます。このグラデーションが絶妙で、当時の薩摩藩がこの技術に最初に成功したと言われております。

薩摩ガラス工芸では、21世紀の始まり記念に二色衣という従来では一色である色ガラスを二色載せることでより複雑なグラデーションを持つ薩摩切子を製造する等、日々進化を遂げております。

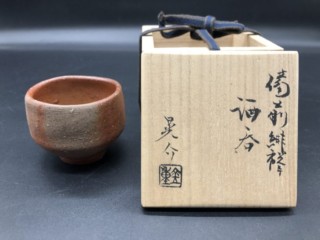

金重 晃介

金重晃介は、言わずも知れた人間国宝である金重陶陽を父に持つ現代の備前焼を代表する作家の一人として有名です。

東京芸術大学の美術学部で彫刻を学んだ後に、関東にて前衛グループ展に参加したり、東海大学の教養学部にて6年間陶芸の講師を務めました。その後、1977年に備前に戻り、兄である金重道明の窯にて修行をします。兄の下で修業をした後、1982年に備前市香登に築窯し独立します。それ以降は展覧会にも出品したりする等、金重一門として活躍します。主な受賞歴としては、94年日本陶磁協会賞、99年山陽新聞社賞などがあり、2012年に県の重要無形文化財に認定されました。

金重晃介の作風としては、兄の正統派備前に対し、備前焼の伝統は尊重しながらも伝統の重みと技法に囚われることなく、味わい深い備前の土を最大限に活かした独自の造形的な作品を手掛けております。また、帰郷以前の自由な陶芸を引き続き自分の感性に重点を置いた斬新な造形による壺や花器、酒器など茶陶も展開、抽象花器を得意としており紐を掛けた造形作品を長年手掛けており、その豊かな感性と卓越した造形力は現代陶芸界に確かな地位を確立しました。

濱田(浜田) 庄司

濱田庄司は益子焼の陶芸家として、現在でも非常に高い人気を誇っている人物です。単純ながらバランスのよい造形と、そこに描き出されるシンプルな釉の文様がよく調和していて、素朴ながら味わい深い作品となっています。

濱田は1894年、神奈川県高津村(現川崎市)に生まれます。当時の名門校・東京府第一中学校卒業後は、東京工業大学の前身・東京高等工業学校へ進学しました。学校では窯業科に進み、板谷波山のもとで窯業の基礎を学び、同時に先輩の河井寛次郎にも出会いました。卒業後、河井とともに京都市立陶芸試験場に入所します。在籍中に民藝運動の発起人・柳宗悦や、イギリス人の芸術家・バーナード リーチに出会い、1920年にはリーチとともにイギリスへ渡りました。帰国後は栃木県の益子町に移り住み、以降益子焼の制作に没頭します。

1955年には、第一回の人間国宝認定に見事選ばれ、民芸陶器の重要無形文化財保持者となったほか、紫綬褒章や文化勲章といった数々の栄誉を手にしました。

1978年に没していますが、生前館長を務めた日本民藝館には450点近い作品が収蔵されているほか、自身の収集品が益子参考館にて展示されています。

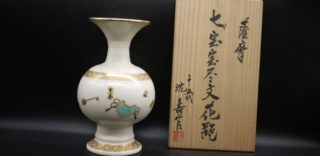

沈壽官

沈壽官窯は、1598年 (慶長3年) 、豊臣秀吉の2度目の朝鮮出征 (慶長の役) の際に、当時の薩摩藩主であった島津義弘が朝鮮から連れ帰った陶工のひとり、沈当吉から数えて15代続く薩摩焼の窯元となります。

薩摩焼は黒もんといった黒っぽい色の陶器をご存じかと思いますが、沈壽官の薩摩焼といえば、白もんといった呼び名の白薩摩が有名です。白薩摩と黒薩摩の違いは、土に鉄分を含んでいるか否かの違いです。桜島の火山灰が降り注ぐ鹿児島では鉄分の多い土が取れる為、どうしても黒っぽい陶器となっていました。当時の日本は、朝鮮のような白っぽい陶器に憧れをいだいていたこともあり、島津家は沈当吉に白い焼き物を作れとの命を受け、7年もの歳月をかけて完成させ、完成後に白薩摩を献上すると喜んだ当主が、薩摩焼と名付けたことが薩摩焼の始まりとされています。

当代である15代目も1999年に15代目を襲名してから、沈家に伝わる伝統を引き継いでいますが、その作風は余白の取り方や造形に工夫を重ね、高度な作陶技術で美を追求しております。白薩摩による典雅な金襴手や、細かい所にまで注意を極める透かし彫り、蝶や小動物などの浮き彫りといった微細な貫入を特徴としております。また韓国の明知大学客員教授に就任し、日韓の交流にも積極的に取り組んでいることで有名な方となります。

エミール・ガレ

エミール・ガレは、父シャルル・ガレと母ファニー・レーヌメールとの間に1846年フランス北東部のナンシーで生まれます。

両親は陶磁器とガラス器を扱う店舗をナンシーに構えていました。

1858年から1864年までナンシー帝国のにあるリセ(高等中学校)で学び、その後は植物学に没頭、フランスの植物学の権威であるドミニク=アレクサンドル・ゴドロンの指導も受けたこともあります。

1864年にバカロレア(大学入学資格)を取得した後、ドイツに留学し、ドイツ語や鉱物学を学びました。

1870年の普仏戦争では、義勇軍に志願し、南仏トゥーロンなどで宿営もしています。

1877年に父の後を継いで工場管理責任者になります。

その後ナンシー中央園芸会の創立メンバーとなり、事務局長も務めました。

日本をはじめとする極東や東方の文化と美術品に親しみ、それらは紛れもなくガレのジャポニスムや異国趣味的作品の重要な霊感源となります。

ガラス工芸の分野においてアール・ヌーヴォーの旗手として知られ、文学や哲学・植物学などの多岐にわたる研究をもとに、ガラスの造型と意匠にその博識を発揮し19世紀ガラス芸術界を牽引しました。

加藤孝造

加藤孝造は岐阜県出身の陶芸家です。 可児市に窯を開き独立しますが、それまでは、同じく岐阜の陶芸家である5代目加藤幸兵衛に陶芸の指導を受けました。 若いころには絵画にも携わっており、日展の洋画部門ではその回の最年少受入選に …

瀧田 項一

瀧田項一は日本を代表する陶芸家です。 東京美術学校では、人間国宝・富本憲吉に学び、濱田庄司工房へ入門。益子焼の人間国宝・浜田庄司に師事しました。 陶芸家としての顔は勿論ですが、研究家としも有名で、中国やドイツ、トルコなど …

谷本 光生

谷本光生は洋画の作家から陶芸家へ転身し、地域文化功労者に表彰された伊賀焼の陶芸家です。 伊賀焼は、400万年ほど前に伊賀地区がまだ琵琶湖の一部にあった際のプランクトンが堆積してできた土を使用しており、17世紀初めの伊賀焼 …

好本 宗峯

好本宗峯は備前焼で唯一須恵器を制作している人物です。 須恵器とは、古墳時代中頃から奈良・平安時代以後まで作られていた灰色の土器であり、祝部土器とも呼ばれ吸水性が少なく、硬質であることが特徴です。 朝鮮の新羅土器の流れを汲 …

金城 次郎

金城次郎は沖縄県で初めて国の重要無形文化財「琉球陶器」保持者(人間国宝)に認定された陶芸家です。 大正元(1912)年に沖縄県に生まれ、大正13(1924)年に壺屋の名工である新垣栄徳に従事し、昭和21(1946)年に独 …

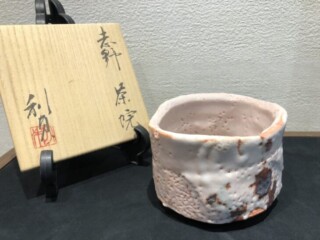

若尾 利貞

若尾利貞は現代の美濃(多治見)を代表する陶芸家の一人で、特に鼠志野の第一人者と言われています。 志野焼の一つに鼠志野があり、志野焼とは耐火温度が高く焼締まりが少ない五斗蒔粘土やもぐさ土という鉄分の少ないやや紫色やピンク色 …

江崎 一生

江崎一生は、1918年に愛知県の常滑で生まれました。 この愛知県の「常滑」という地域はご存じの方も多いと思いますが、陶器の日本六古窯の一つになります。 千年という非常に長い歴史を持った焼き物の産地でしたが、この常滑は時間 …

荒川 豊蔵(豊藏)

荒川豊藏(あらかわとよぞう)は岐阜県多治見市に生まれ、京都の宮永東山窯で工場長を務めたことから陶芸の道が始まりました。そこで、北大路魯山人と出会い、その際に、神奈川県鎌倉市山崎にある星岡(せいこう)窯へ招かれ、古陶磁の知 …

川喜田 半泥子

川喜田半泥子(本名・久太夫政令)は三重の実業家ですが、趣味であった陶芸作品が高く評価され、今なお高い人気を誇る人物です。 半泥子は1878年、伊勢の豪商の16代目として生まれました。生後間もなく祖父・父が相次いで亡くなり …

武腰 潤

現代九谷の代表作家である武腰潤。九谷焼の伝統様式を受け継ぎつつ、現代技術により再現されるその作品は、自身の憧れである古九谷を越えるため、いまなお進化を続けています。 武腰は九谷泰山窯の4代目として石川県に生まれました。大 …

長岡 空郷

長岡空郷(ながおか くうきょう)は、楽山焼の伝統に則り、茶陶を中心に制作し、伊羅保や刷毛目、出雲色絵など幅広く手掛けています。 伊羅保とは、砂まじりの肌の手触りがいらいら(ざらざら)しているところに由来するとされています …

芦澤 良憲

芦澤良憲の因久山焼は、鉄分を多く含む地元の土と藁灰釉や緑釉、海鼠釉、辰砂などを用いて、伝統的作風を重んじた作品の製作に力を注いでいます。元鳥取城御庭窯の登窯を維持し、年2回の窯出しを行っています。因久山の名は窯の所在地で …

安食 潤

安食潤は、安食ひろの息子なあたります。穴窯焼成による塩釉の茶碗を中心に作成し、力強い造形と彩色で独自の世界を追求している現代陶芸作家です。安食潤の作品は素朴で力強い作品が特徴です。近年の作品である深い青藍色の瑠璃塩釉茶盌 …

安食 ひろ

安食ひろは、塩釈を用いた作品を得意とし、市松模様に面取りをした胴に金彩その他の彩色を施した「バサラ(婆沙羅」茶碗、塩釈を用いた作品を得意とし、市松模様に面取りをした胴に金彩その他の彩色を施した「バサラ(婆沙羅」茶碗などを …

浅見五郎助(当代)

6代 浅見五郎助(当代)は、代々得意とする三島手、刷毛目手、祥瑞手染付を受け継ぎ、伝統陶芸の道に励んでいます。 歴代についてですが、2代 五郎助(生没年不詳)は磁器による煎茶道具の製作も行い、還暦を境に「五祥」と名乗るよ …

浅見五祥

浅見五祥は、浅見家伝統の御本土を用いた三島手(ミシマデ)、刷毛目手(ハケメデ)、祥瑞手染付(ションズイデソメツケ)を基本として、金彩や錆絵で上絵付けした雅な作品なども手掛けており、茶道具全般のほか懐石道具も製作しています …

上野 喜蔵

上野喜蔵は、上野焼、八代焼の祖と言われています。もとは尊楷と言う朝鮮半島の陶工になります。文禄の役(1592~1593年)後、加藤清正に従って来日しました。豊前国(福岡県)小倉藩主細川斎三に招かれて、慶応10年(1605 …

四代 赤沢露石

四代(当代)赤沢露石(赤沢正中)は、二代赤沢修三の孫にあたります。 京都で代々続く交趾焼(コーチやき)の家に生まれ、京都市立日吉ヶ丘高校美術科を卒業後、交趾焼を祖父の二代赤沢露石(修三)より修得します。 日本伝統工芸展に …

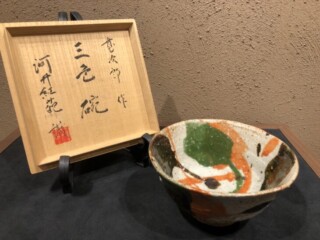

河井 寛次郎

「河井寛次郎」という名をみなさん聞いた事はありますか? 大正・昭和にかけて京都を拠点に活動した日本を代表する陶芸家の一人が「河井寛次郎」さんです。 河井寛次郎氏は島根県に生まれ中学生のころから陶芸家を目指していました。 …