エミール・ナントワーヌ・ブールデルは1861年に南フランスの家具職人のもとに生まれます。幼い頃から父の仕事を手伝い、木彫りの技術などはこの時に習得したと言います。

15歳になるとトゥールーズの美術学校に通い、その後パリの美術学校にも通いますが、権威主義的な作品制作に失望し2年で退学しその後はパリで制作活動を続けます。

1893年、ブールデルは近代彫刻の父と称されるロダンの工房へ入り下彫り職人として働くことになります。初めはロダンの影響を強く受けたブールデルですが、ロダンの影響から逃れ、自己の表現をいかに確立するかという課題に直面します。

制作のなかで次第に中世ロマネスク彫刻を連想させるような自然で力強い作風を確立していったブールデルは「アポロンの頭」や「弓を引くヘラクレス」などの作品で完全に自己の表現を完成させることができました。

15年勤めた工房を独立した後は、自信の評価を高めるとともに後進の指導にも力を入れ、ジャコメッティ、ヴィエイラ・ダ・シルヴァ、ジェルメーヌ・リシエなどの作家を育て、清水多嘉示、柳原義達ら日本人彫刻家にも大きな影響を与えています。

1929年に息を引き取ったブールデルはもっとも偉大なフランス彫刻家の一人と称され、工房は今では美術館としてブールデルの栄光を後世に伝え続けています。

吉田一也は1970年、京都生まれの陶芸家です。

20代の頃、自身が中国・インドをバックパックで旅した際の経験から自然と野生を深くリスペクトするようになり、猫を通じて野生の気高さを表現するべく、主に猫の焼き物・墨彩画を制作しています。

目の粗い白土に西陣織や神社仏閣からヒントを得た絵付けを行い、瞳等は釉薬でつややかに仕上げることで猫のぬくもりや野生の鋭さが両立しています。

氏が制作する猫たちは瞳孔が縦に細長い昼の目、対して瞳孔が丸い夜の目があり、耳の形や体の造形もわざと変えることにより、すべての作品が世界に唯一の個体となっています。

現在は京都市左京区鞍馬町に窯を持ち、犬や猫と暮らしながら作品制作を行っており、日本各地で個展も開催しています。釉薬で瑞々しく潤んだように仕上げられた瞳と、表情豊かでいきいきとした猫たちは素朴ながらも確かな存在感を放っています。

猫好きな方は、ぜひ一度吉田一也の作品をご購入してみてはいかがでしょうか。

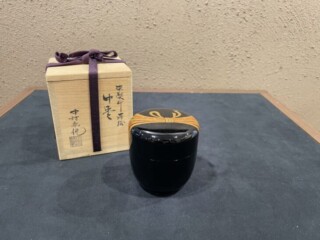

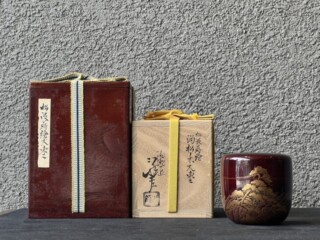

津金日人夢(つがね ひとむ)は1973年熊本生まれの陶芸家です。

1993年に有田窯業大学校ロクロ科修了後、熊本に戻って父のもとで作陶を始めます。はじめの頃は父にならった作陶を行っておりましたが、独自の作品表現を求める中で新たな形を見つけ出します。

津金の作品の特徴は、なんといっても「青磁」ではないでしょうか。

中国宋時代の青瓷の研究を意欲的におこない、青瓷ならではの品格を損なうことなく、自己流の現代的表現を模索しました。日本工芸会を中心に公募展での受賞を重ね、東京国立近代美術館で開催された『青磁のいま』展にて青瓷の現代作家10人に選出されております。2008年には日本工芸会正会員に認定、2010年は熊本県伝統的工芸品に指定と数々の成績を収めております。

全国各地の百貨店にて、個展を開催しており、これからの活躍も楽しみな青瓷の現代作家さんでございます。

許麟盧は、中国の絵画・書画作家です。

1916年に中国は山東省蓬莱市で生まれ、幼いころから絵画や書画に触れて成長していきました。1939年からは書家・絵画家の溥心畲に師事し、技術と心得を学びました。溥心畲は朱子学をはじめとしたさまざまな学派や古典に精通しており、許麟盧の創作の礎となる教養は彼から学びえたと考えられます。

1945年頃からは当時すでに評価を得ていた斉白石に師事し、13年間の同行の中で絵画の真髄を学び取りました。

許麟盧は花鳥画を得意としました。力強く、それでいて繊細な筆遣いは花鳥の生命力をありありと描き出し、凛とした迫力を感じさせます。生前は北京花鳥画研究会の会長職も務めていましたように、中国花鳥画において大きな位置を占めていた作家であったと分かります。

現在でも評価は高く国内外問わず希少な作品を多数残しております。

緑和堂では、中国人作家・花鳥画の名人である許麟盧の作品を取り扱っております。

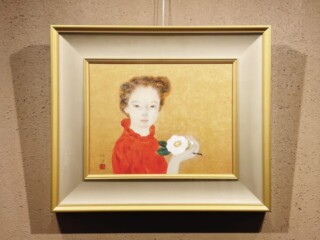

野村義照は、大阪府生まれの日本画家です。

1971年に東京藝術大学大学院を卒業すると、前田青邨、その後は平山郁夫に師事し、日本画の技量を高めていきました。

1977年。院展で日本画大賞を受賞したその年、野村義照は初めてのギリシャ・ローマ旅行に行きました。そこでギリシャ古典美術に感銘を受け、研究をはじめました。その後もギリシャをはじめとしたヨーロッパ諸国に研究旅行を続け、その累計は30回以上に及びました。

野村義照は作品の題材として、ギリシャやローマ、ヨーロッパ各地の遺跡などを多く扱っております。青を基調とし、そこへ荘厳な遺跡や塔を写実的に、そして透き通るように表現します。繊細な色遣いと緻密な造形が、そのまま題材の持つ奥ゆかしさとして立ち現れます。

時に建物に限らず、彼のフィルターを通して、そこに在る美は静謐な形で描かれます。静謐で荘厳な世界こそが彼の絵画であり、魅力です。

油彩の日本画を主とし、リトグラフなどの版画作品も制作しています。

服部時計店は、時計事業で著名なセイコー(SEIKO)の前身となる企業です。

創業は1881年で、当時21歳だった服部金太郎が輸入時計・宝飾品の販売店として銀座に立ち上げました。服部時計店は取引先の、特に外国商館から高い評判を得たこともあり、すぐに目覚ましい躍進を遂げます。

1892年には国産クロックの製造販売を開始。まもなくして銀座四丁目の表通りに移転し、現在まで続く銀座の象徴「時計塔」が建てられました。その後1920年代に一度改築され、現在の銀座で見られるものは二代目の時計塔となります。

現在のセイコーのイメージからすれば意外かもしれませんが、服部時計店は時計や宝飾品の他、多く銀製品も手掛けておりました。銀瓶や盃にはじまり、花瓶、香炉、純銀像など仔細は尽きませんが、服部時計店の製品ジャンルとして大きな位置におりました。

製品には「服部製」の文字が彫られており、判別のしやすいものが多いです。お手持ちの銀製品に「服部製」の文字がありましたら、それは服部時計店製のものの可能性が高いでしょう。