旧日本軍は、第二次世界大戦の敗戦により解体された日本の防衛組織であり、天皇総帥のもとにあった陸軍・海軍を指します。

前身は明治新政府の富国強兵政策において、明治天皇の親衛を名目に構成された「御親兵」という常備軍です。1870年代に陸軍省、海軍省がそれまでの兵部省から独立するなど、国軍として整い始めました。

軍の整備は外国との戦争に備えるためであり、その後日清戦争や日露戦争に向かってゆくこととなりました。

大正期・昭和期に入ると、軍の統帥権を巡った政府と軍部の対立が起こりました。法の上では両者は対等の地位として定められていましたが、やがて諸要因から軍部が政治に及ぼす力は大きなものとなっていきました。

1931年の満州事変による中国侵略を契機に日本は国際的孤立を深め、中国への影響を強めていきます。それはやがて1937年の盧溝橋事件へと繋がり、日中戦争へ発展します。

その戦火をさらに広める形で1941年から太平洋戦争が始まります。国民も多く徴兵される中、太平洋全域で戦火が続き、1945年にポツダム宣言を受諾。戦争が終結しました。同年には陸軍・海軍が解体されます。

1954年に自衛隊と防衛省が設置され、45年までの陸海軍は旧軍、旧日本軍などと称されるようになりました。

旧日本軍の軍服や勲章は、現在ではコレクターの間で骨董的な人気を獲得しております。

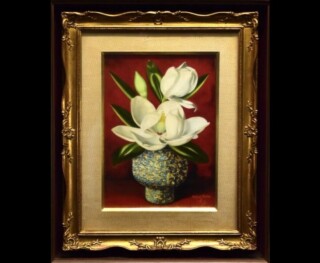

ロイヤルウースター(Royal Worcester)は、1751年に創業したイギリスの歴史のある陶磁器メーカーです。

ウィリアム・デイヴィスが創業者となり、イングランドの中西部に位置するウースター州のセヴァーン川のほとりに開業されました。

1752年に、ソープストーン(硬度が低く石鹸のような質感をもった天然石)を素地に混ぜた軟質磁器を作る「ブリストル工房」を合併し、薄い食器を製造する技術を手に入れ、規模を拡大しました。1789年にはイギリスの陶磁器会社として初めてとなるロイヤルワラントを賜り、晴れて英国王室御用達の窯となりました。

その後は中国製品との価格競争により財政難に陥りますが、フランス旅行から戻ったデイヴィスの息子たちがフランス風のレリーフ技術を持ち込み、イギリスの田園風景やネオ・ロココ調の様式で財政を立て直していきます。

19世紀からは、いくつもの工場を合併し事業を拡大するとともに、新しい挑戦を続けさらなる成長を遂げていきました。その後20世紀に入ってからは海外製品との競争にさらされ、スポードと経営統合します。2009年にはポートメリオンの傘下となっております。

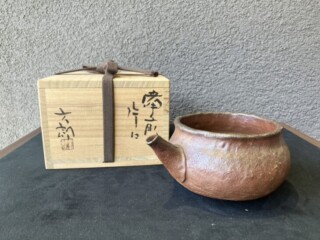

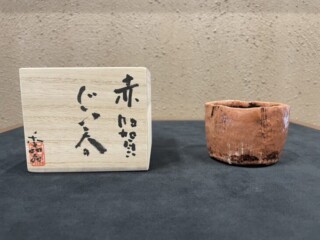

中村六郎は、岡山県備前市出身の備前焼作家です。

1914年に生まれ、2004年に逝去されました。その間には、数多くの優れた作品を残されています。

自身の父親が有名陶芸家と親しく、その影響で陶芸家を志すようになりました。終戦後の1945年よりのちの人間国宝作家・金重陶陽に師事し、研鑽を積みます。そして1961年には「六郎窯」を築窯し独立します。その後は日本現代陶芸展をはじめ様々な展覧会で受賞され、1986年には伝統工芸士に認定されております。

大酒飲みであった六郎は、酒器作りの名人として知られています。一日で一升瓶を空にし、空けた一升瓶は六郎窯の入り口に陳列され、多い時には何百本という数になっていたそうです。

そんなお酒好きだからこそ、酒器制作には並々ならぬ拘りが発揮されています。飲み手におさまりやすい造形や扱いやすい薄い作り、一方で見栄えの良い緋色など、実用性と厳かな美しさを備えた作品たちは今でも多くのコレクターに愛されております。

小林一城(いちじょう)は尺八製管師であり、琴古流尺八の奏者でもあります。

兵庫県出身であり、大学は関西学院大学に進学しています。在学中は邦楽クラブに一辺倒だったといい、そこで荒木琴古流・田中右童の指導のもと、尺八の演奏を始めました。自身の持つ尺八を修理に出そうとしたとき、その費用を払うお金がなく、製管師のもとで手伝いをするようになります。そのうちに尺八作りに没頭していきました。

やがて製管師・永廣真山氏のもとで尺八作りを学ぶようになり、大学は中退します。その後、後の人間国宝となる尺八奏者・二代青木鈴慕に学ぶために上京しました。

製作した尺八には一城銘が刻まれています。竹からの製造にとことん拘り、しなやかで柔らかい音色が多くの尺八奏者から愛されています。

33歳のときより大阪府吹田市で独立し、現在でも工房にて尺八の制作・販売・修理が行われています。近年は、実子である小林鈴純が忙後を継ぎ、演奏と製管で活躍されています。

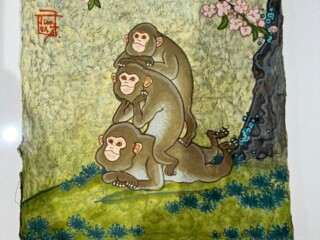

葛明祥(かつめいしょう)

清朝乾隆・嘉慶年間(1736年-1821年)頃に活躍していた、宜興窯(ぎこうよう)の陶工で親子三代にわたってこの銘を使用していたとされています。宜興窯では鈞州とよばれた河南省禹県を中心に作られた鈞窯(きんよう)という青磁陶器を製作しておりました。

単色が特徴的な鈞窯釉ですが、葛明祥と弟の葛源祥(かつげんしょう)が継承し発展させたのが海鼠釉(なまこゆう)になります。当時、多くの作品は日本に輸出された関係で中国にはあまりないそうです。

葛明祥の代表的な作品で海鼠釉が施されているのが、花瓶、壺、水盆、火鉢等になり同時に需要が高いのも特徴的ではあります。基本青い海鼠釉が印象的ではありますが、中には白い海鼠釉を施した作品もあるそうです。

落款もとても読みやすい作家になりますので、ご実家の整理やご自宅のコレクションで似たお品物がございましたらお気軽にお問合せして下さいませ。もちろん上記以外の作家や骨董品もお取扱いしております。

駒井(komai)は、京都で代々刀の刀装具などを制作していた家で、1841年に駒井清兵衛が立ち上げた事で始まりました。

始まりは刀装具ですが、廃刀令があってから海外向けに装飾具の製造も開始します。装飾具の製造は、駒井清兵衛から後を継いだ初代・駒井音次郎のもとで始動しました。

初代・駒井音次郎は13歳の時金属象嵌の技術を学び、それを活かして布目象嵌を手掛けていきます。この布目象嵌は駒井製を象徴する技術になりました。

外国人向けの装飾品作りが軌道に乗り、京都と神戸に店を構えた矢先、災害により一度すべてを失ってしまいます。その後は知り合いの会社で働きつつ、七年後に再び京都にて店舗を構えました。

製品は、海外からの評価が特に高く、装飾品のみならず煙草入れや宝石箱などの実用的な品物を作成することでより人気になり、翌年には2号店が建つこととなりました。

1903年からは国内外の様々な博覧会に作品を出品し、高い評価を受けています。1906年に初代は子息に家督を譲りますが、その後も名前を変え、自身も制作を続けていました。現在でも海外を中心に、komaiの名前は多くの人々に親しまれています。