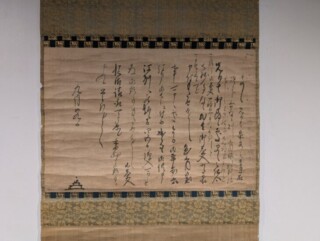

清課堂(せいかどう)は、1838年(天保9年)に京都で創業した老舗の金属工芸工房です。

創業以来、錫(すず)を中心に銀や銅などの金属を用いた工芸品を製作しており、神社仏閣の荘厳品や宮中の御用達品、煎茶道具など、伝統的な品々を手がけてきました。

現在は七代目当主・山中源兵衛氏が経営を担い、伝統技術を継承しつつ、現代のライフスタイルに合った製品づくりにも取り組んでいます。例えば、古い火鉢を錫で覆い、シャンパンクーラーとして再生するなど、伝統と革新を融合させた商品開発も積極的に行っています。

清課堂の製品は、使い込むほどに風合いが増し、独特の「侘び寂び」を感じさせる点が魅力です。特に錫製の酒器は、お酒の味をまろやかにすると評判で、現在でも贈り物として多くの支持を得ています。

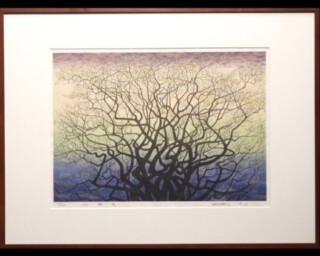

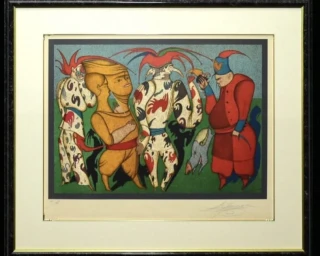

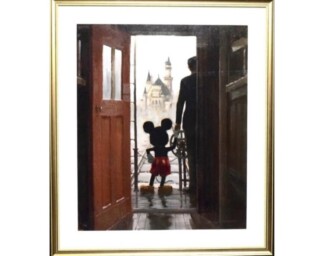

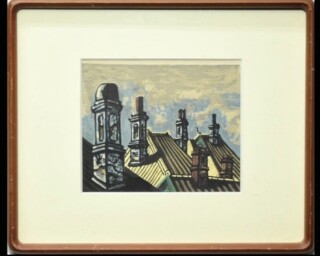

牧野宗則は、1940年に静岡県静岡市で生まれた木版画家です。伝統的な浮世絵の技術と、現代的な創作木版画の精神を融合させた、独自の美の世界を築いてきました。

彼の作品は、日本の自然や四季の移ろいをテーマにしたものが多く、月明かりに照らされた山々や、風に揺れる草花など、どこか懐かしく、静けさの中に生命の気配を感じさせます。

最大の特徴は、作画・彫り・摺りのすべてを自らの手で一貫して行うこと。木版画の世界では分業が一般的ですが、牧野宗則 はすべての工程を一人で仕上げることで、作品に確かな統一感と温もりを与えています。

代表作には『月影』や『創世』、『霊峰讃歌』などがあり、これらの作品に共通しているのは、風景そのものだけでなく、そこに流れる「空気」や「時間」まで描き出していることです。牧野宗則 の木版画は、ただ美しいだけでなく、見る人に静かな感動を与えてくれます。

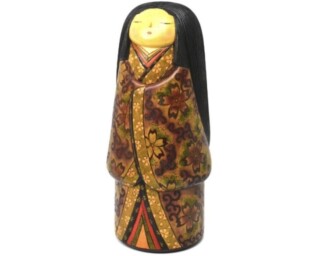

1934年山口県出身の田中暢枝は、加藤龍雄に師事し伝統工芸品である創作こけしの制作を開始します。

作品1点に対する製作技量と表情や色の表現力が圧倒的で、衣類を身に着けている作品は細密なデザイン力がより高く、製作されるサイズやコンセプトによって高い製作技術の表現の幅が広がる為、作品それぞれの良さがより伝わる、作家ならではの魅力あふれる日本伝統工芸のこけしを制作しています。

その技術力の高さが全国的に評価されたこともあり、全国近代こけし展にて新人賞や工芸会賞を受賞しています。

また、市場の流通が少なく、希少性も高い為、コレクターの間では注目度が高くなっている傾向にあります。

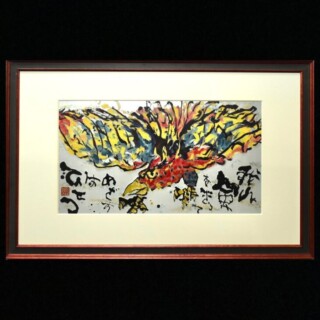

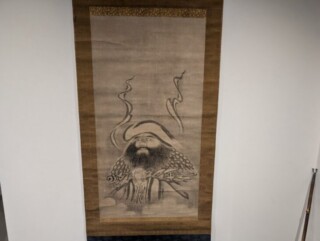

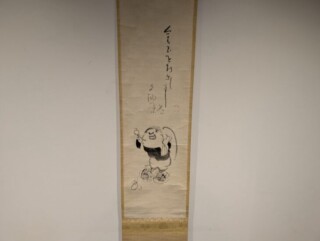

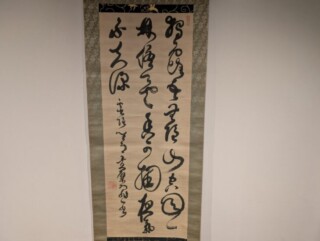

東京都出身の片岡鶴太郎は、俳優・タレント・声優など多方面で活躍する一方、画家・書家としての顔も持ち、文化人としても幅広い活動を続けています。

そんな片岡が画家として活動を始めたのは1990年代のこと。きっかけは、早朝に見た赤い椿の花の美しさに深く感動し、この想いをどのように表現すればよいかと考えた末に、絵を描くことにたどり着いたと言われています。それまで画家としての経験はなかったものの、自分なりの表現を模索しながら描き続け、現在では個展の開催やワークショップの実施など、芸術家としての活動も大きく広がっています。

墨彩画、油彩画、書画、陶磁器など多彩な作品を手がけ、その表現力で多くの人々を魅了し続ける片岡鶴太郎の今後の活躍にも、ますます注目が集まります。

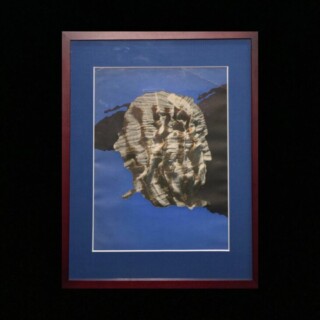

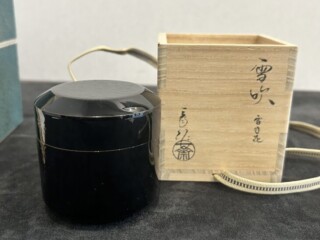

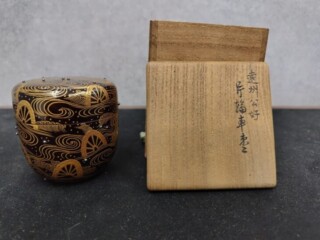

1952年に石川県輪島市で誕生した北村辰吉は、1973年頃に輪島漆器の製作を行うようになると、現代の技法に限らず古典の技法の研究も行い、技術力の向上を図りました。1985年には北村工房を設立し、着実に活躍の幅を広げていきます。

1986年には印籠制作を開始し、この頃から海外でも個展を行うなど、国内外で活動をより活発化していきます。

細密な技法から織りなす圧倒的表現力を生み出す北村の作品は、現代技法の中に垣間見える奥深い伝統性のある技法も見ることができる作風が特徴的です。

一度見ると忘れられないようなどこか力強さも感じられる表現力は唯一無二とも言えるでしょう。

1919年に初代が漆器製造を生業とし、以降現在に至るまで高品質で美しい国産漆器の製造・販売に注力しています。

創業以来「自分の目にかなった商品を出していく」という考えの元で製造された慶塚製漆器は、本物の輪島塗の伝統技法を守り、上塗りには国産漆を使用している為、信頼のあるブランド力はもちろん、上品で馴染みが良く、光沢や強度も比較すると一段と異なることが特徴的です。

注文を受けて製造する為、手間と時間がかかりますが、確かな伝統技術と信頼ある製品造りと、何よりも創業当初から受け継がれた工房の強い信念がより実感できる、満足度もぐっと高まるブランドとして、注目度は高まっています。