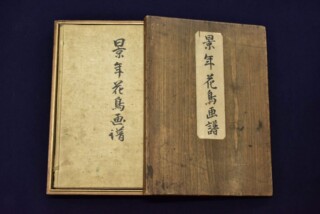

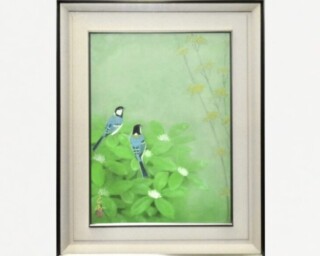

欧豪年は現代台湾画壇の第一人者として知られる中国出身の水墨画家で、嶺南派の代表的な画家です。1935年に高東省で生まれ、17歳で嶺南派の巨匠である趙少昂に師事し、その画技を継承しました。

嶺南画派の画風を受け継ぎながら、伝統的な技法に西洋の要素や現代的な感覚を取り入れた中西融合の独自の画風が特徴となります。

その作品は山水、花鳥、人物、動物などの幅広い題材を扱い、特に山水画における水の表現や生気にみちた虎の描写などで高い評価を受けています。

彼の作品は嶺南派特有の鮮やかな色彩と、伝統的な水墨画の余白や骨法を融合させた力強い気勢と生き生きとした表現が特徴です。

晩年には詩調や書道も画中に深く溶け込ませ、東洋の人文精神を体現する現代画家の一人として、国際的にも高く評価されています。

九鬼 隆一(くき りゅういち)は、国内のカスタムナイフ界で活動するナイフ作家です。彼の作品は、ナイフとしての「切る・使う」機能を備えつつも、「デザイン性・素材の美しさ・意匠性」に強くフォーカスされたものが多いです。

「デフォルメ」「ミニチュア」「装飾的仕上げ」「コレクション性の高い仕様」など、ナイフ作家としての独自のアプローチが感じられます。

彼のナイフは、実用性と装飾性を兼ね備えたデフォルメデザインが特徴です。実際の使用を想定しつつも、インテリアとしても楽しめるデザインが施されています。

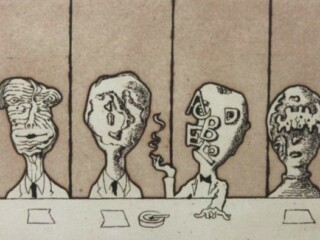

イエス・コーノウィッチは、デンマークを代表する世界的なハンドメイドのパイプ作家です。

1947年に出生したイエス・コーノウィッチは、父親の影響を受け若くしてパイプ製作を始めます。そして、ファンシー・パイプの父と呼ばれたポール・ラスムッセンの工房で技術を磨きました。彼の作品はすべて手作業で仕上げられており、妥協を一切許さないほどの真っすぐなスタンスで作りこまれます。その高い技術力を以って施された機能美を全面的に追求したパイプは、堅実性を兼ね備えた美しいフォルムが特徴的で、至極のパイプと言っても過言ではないでしょう。

現在、家庭の事情により制作を行っていないこともあり、彼が手掛けたパイプは一点一点がかなり貴重なお品物となっています。

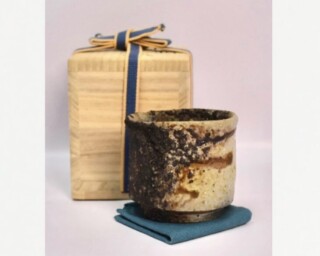

沖泰宣(おき やすのぶ)は現代の創作こけし界を代表する作家の一人です。

1955年に福岡県で生まれ、総計美術学校造形科で学んだ後、1982年に「現代の名工」として知られる義父の関口三作氏に師事し、創作こけしの制作の道に歩み始めました。

彼のこけしは伝統的なこけしの枠にとらわれず、美術的な視点を取り入れた独創的で現代的な造形が特徴です。木地が持つ自然な風合いや木目を活かしつつ大胆かつ繊細な色彩や絵付けを施し、詩的で物語性のある世界観を表現しています。特に動物をモチーフにした作品も手掛け、「ねこ」シリーズは広く知られています。

その卓越した技術と芸術性は高く評価されており、全国近代こけし展や全日本こけしコンクールにおいて1988年に「飛翔」で文部大臣奨励賞、2014年には内閣総理大臣賞を受賞するなど数多くの栄誉に輝いています。

こけしを単なる郷土玩具ではなく、芸術作品として昇華させた作家です。

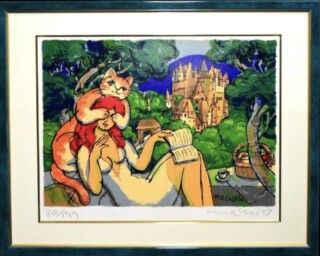

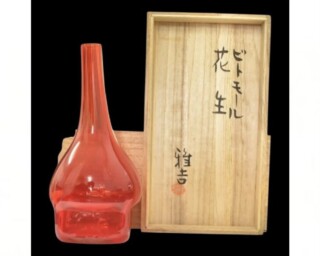

Michael Leu(マイケル・ルー)は1950年に台湾で生まれたポップアート作家、イラストレーターです。

「ルーグラフ」と呼ばれる、コンピューターで描画・配色・製版を行う版画技法が有名です。

幼少期から「絵画の天才児」と呼ばれ、7歳で東京国際児童絵画コンクールで1位を獲得するなど早くから才能を発揮していました。1968から1983年にかけて台湾の主要な新聞や雑誌、ユネスコ関連出版物など、重要な国際的出版物なの挿絵画家としても活躍しました。

彼の作品のトレードマークは「猫」です。飼い猫の「ファジー」をモデルにした、自由気ままさや人の心に優しく寄り添う姿を描いた作品が知られており、独特な色使いと造形センスが特徴で豊かで多彩な色彩、タッチで描かれます。

観る人に明るい気持ちや癒しを与えてくれる彼の作品は、イメージを通して愛情、希望、結城、平和などを力強く訴えかけています。

赤鶴一透斎吉成は、南北朝時代に活躍したとされる能面師です。

名を吉成、号を一透斎、通称を赤鶴としました。

鬼面を得意としており、「能面十作」の一人としても知られています。

能面は、能楽の起源である猿楽・田楽を背景に、鎌倉時代から南北朝時代にかけて仮面舞踊の演目で用いられた鬼・翁などの面がその原型とされています。観阿弥・世阿弥らによって能楽が芸術として確立されたのち、能面の種類は約60種にも増え、作者名も伝承されるようになりました。

赤鶴の生没年は不詳ですが、世阿弥の著作『申楽談儀』に「近江に赤鶴、鬼の上手なり」と記されていることから、近江に住んでいたとされています。

伝承が多いため真贋の見極めが必要な作家ではありますが、内から湧き出る激しい感情を表現した強弱のある彫りや、鋭い目つきなどが特徴的です。

赤鶴は、能楽の世界において今もなお高い評価を受けており、能面の歴史を語る上で欠くことのできない重要な作家です。