小川長楽は楽焼の作家であり、現在は三代目が活躍しています。

楽焼の元祖である楽家。その楽吉左衛門十一代・慶入のもとに、初代・長楽が弟子入りしたことからはじまります。

そこで類稀な才能を遺憾なく発揮した初代・小川長楽は独立を許され、建仁寺派四世竹田黙雷から「長楽」、茶道の裏千家十三代家元・圓能斎宗室から「長友軒」という号をそれぞれ授かります。

初代は楽吉左衛門十一代・慶入や十二代・弘入の写し物が得意とし、そこに創意工夫を加えたことで評価が高まりました。

以来長楽は、楽焼の伝統を守りつつ、それを発展させていきます。中でも「焼貫」と呼ばれる焼成技法に磨きをかけました。この技法は難しく、今までは小さなものにしか使えない技法でしたが、二代・長楽はこれを今までより大きなものにも使える術を編み出しました。

また、三代目は釉彩という長楽家独自の釉薬を完成させ、黒と赤が代名詞の楽茶碗に新たな彩りを加えます。三代目が得意とするのが、詩を題材にした見立て作品で、『醍醐花見短籍見立て』『百人一首見立て茶盌』『高台寺・三十六歌仙 歌見立作品』『松尾芭蕉 野ざらし紀行』などが高い評価を得ています。

伝統を守りつつも新たな価値を付け加える。まさに京都を代表する作家の一人と言えるでしょう。

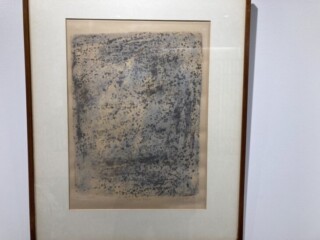

ジャン・デュビュッフェは1901年のフランス生まれの画家です。アール・ブリュット(生の芸術)の名付け親であり、アール・ブリュット表現の第一人者です。

そんなデュビュッフェは、ル・アーヴルで育ち、パリのアカデミー・ジュリアンに在籍しますが、半年でやめてしまい、ほとんど独学で絵を学びました。

一時期画家をやめ、ワイン事業を行っていましたが、42年に再度画家に転身し、個展を開くなど精力的に活動をしていました。

個展を開いた同じ頃から、絵を独学で学び表現する人、子供や精神病患者の作品を集め始め、大きな影響を受けます。その後デュビュッフェが描いた作品や集めた作品の事を「アール・ブリュット(生の芸術)」と呼ぶようになりました。

その後、描いた作品の特徴は年代ごとに変わり、50年代は油彩による女性像、60年代はウルループシリーズと呼ばれる、ジグソーパズルのように黒で縁取った区画内を色や模様で埋める作品を作りました。これらの作品表現は、アカデミーで学ぶ内容とは正反対で、アカデミーに批判的とも捉えられていました。しかし、そんな表現がアメリカ人に刺さり、アメリカで人気となります。

1985年にデュビュッフェは亡くなりますが、アール・ブリュットは、表現すること、生きること、人間とは何かを問う芸術ジャンルが福祉的関連から関心を集め、現在でもアール・ブリュットの第一人者として、立派な功績を残した偉大な画家となっております。

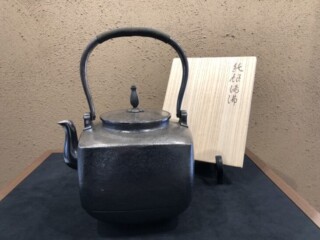

田中鐵邦は日本の金工師、打物師。

「てつくに」または(てっぽう)とも呼ばれています。

田中鐵邦についての文献的な資料が少ないため、詳しい詳細は分かりませんが、田中鐵邦の作品は高い技術面でも注目されており、高額で取引されている金工師の一人です。

京都国立近代美術館にも作品が展示されています。

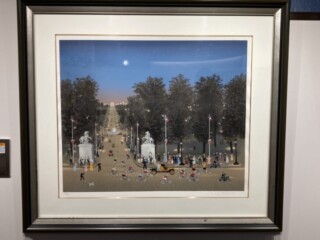

マン・レイは20世紀のアメリカ出身の画家、写真家です。

絵画や写真だけでなく、彫刻や映画製作など芸術に関して多彩な才能を持つ方でもありました。

マン・レイの作品の評価は彼の生きた時代を含めあまり高くありません。

芸術家たちからの評価も高くなく、彼のやりたいことよりも生活のための商業的イラストや写真などを製作しお金を稼いでいました。

しかし、マン・レイの思想は当時の世界に対しての批判的要素を含んでおり、第一次世界大戦を批判した「ダダイズム」というムーブメントに乗ったり、人間の奥底にある心理を表現しようとした「シュルレアリスム」という思想に傾倒し、同じ思想の人々と関わりを持ちながら活動を続けていました。

アメリカ出身であるマン・レイは30代でパリに渡り、そこで写真家としての評価が高くなっていきました。

同じ年代のシュルレアリストとして、ジョアン・ミロやパブロ・ピカソらと共に展示に参加しています。

パリでのマン・レイが一番輝いていた時期であり、多数のショートムービーを製作したり、「レイヨグラム」と呼ばれるカメラを用いずに印画紙の上に直接物を置いて感光させる方法などを発明していきました。

第二次世界大戦を機に再びアメリカへ戻り、マン・レイは得意の写真ではなく絵画での活動を始めました。しかし、当時のアメリカは新流派「抽象表現主義」が流行りだしていた時期であり、彼はそれに馴染むことができずにもがく日々が続いていました。

結局、パリへ戻り画家としての活動に専念しましたが、絵画作品が評価されることはなく、むしろ少ない機会に撮る写真の方が高く評価され、女優のカトリーヌ・ドゥヌーブの肖像などは名作とされています。

マン・レイが表舞台で活躍した時期は短かったですが、彼の残した作品は「ダダイズム」や「シュルレアリスム」を知るのに良い作品です。

定期的に日本で展覧会が行われるなどして、彼の作品を見ることができます。

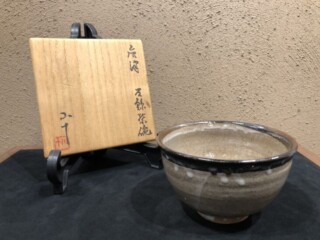

西岡 小十は「古唐津の神様」と謳われた人物です。

1917年、佐賀県に生まれ、1950年頃から約20年間にわたり唐津古窯跡の発掘に師事し、古窯跡の陶片に心奪われ、いつしか、発掘した陶片のような唐津を再現したいと思うようになります。1960年、当時、文化財調査官であった小山 冨士夫との出会いをきっかけに、1969年、52歳で作陶を始めます。公募展には一切出品せず、個展のみで作品を発表し続け、古典技法である絵斑唐津(えまだらからつ)・梅華皮(かいらぎ)の復元に成功し、古唐津を現代によみがえらせた唐津焼の名手といえる陶芸家です。

小山冨士夫を「唯一の師」と仰ぎ、その進言により、晩年まで世間の名利私欲とは無縁の無冠であり続け、古唐津再興に生涯を注ぎました。

人間国宝である荒川豊藏や同じく人間国宝の藤原啓とも親交が深い事でも有名です。

一楽斎は日本の明治時代の金工師です。

明治時代の金工師の作品は技術面も美しさも最高峰と称され、今も尚、市場では高値で取引されております。

江戸時代末期、戦の少ない時代が永く続き、刀は武具としてではなく美術品としての価値を持つようになります。

高度な彫金技術、象嵌技術が求められ、日本国内の金工技術は江戸時代末期から、広く西洋に門戸を開くことになった文明開化後の明治時代にかけて、最高潮を迎えました。こうした時代背景もあり、明治時代初期の美術工芸品は金工に限らず、漆芸や彫刻とあらゆる面で高く評価されております。