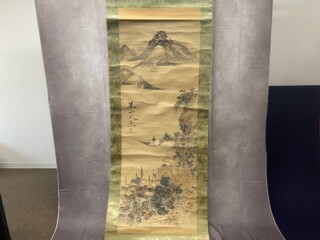

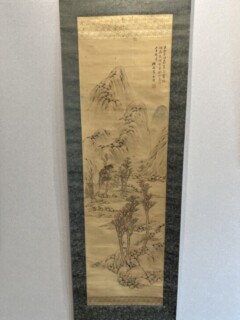

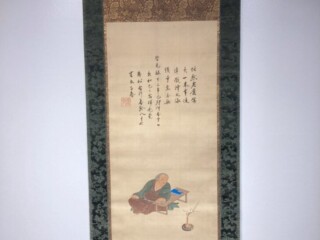

岡田 米山人は江戸時代中期~後期の南画家です。

岡田半江はその子にあたります。

通称を岡田彦兵衛、あるいは米屋彦兵衛と称し一説には彦吉とも称しました。名を国、字は士彦、通称は彦兵衛、米山人は画号です。

若いころには播磨神東郡剣坂村(兵庫県加西市西剣坂)の庄屋安積喜平治の下に寄食し、米をつきつつ書を読み勉学に励んだと伝えられていましたが、近年同地で襖絵などの作品、資料が発見されたことによりこれが裏づけられました。

その後大坂に出る意向を示すと喜平治より金銭的な支援を受け春米屋を営み、画号の米山人も稼業の由来であろうとされています。また安積家に仕えた乳母を妻に迎えています。

天明2年頃、商人でありながら伊勢国藤堂藩に仕え、寛政5年頃には津藩に大坂蔵屋敷留守居役の下役として仕え、その藩邸内に住んでいます。

絵は当時舶載のものを見たりしながらの独学だったようで、他の南画家には無い力強さと独特のセンスは近年評価が高まって来ています。浦上玉堂とは特に親交があり、田能村竹田に影響を与えています。

主要作品は『松下高士図』など、『秋山蕭寺図』が重要美術品指定となっています。

浜野 直随は江戸時代中期から後期の装剣金工家です。

1745年に生まれ、本姓は遠山といいます。

当初では中村直矩(なおのり)の下で学んでおりましたが、後に親戚関係でもあった浜野派の初代浜野矩随(のりゆき)の下で弟子として学んできました。

浜野派とは、浜野政随(まさゆき)を祖としており、矩随や直随などの弟子を育成してきた町彫りを代表していた流派です。この頃浜野派・奈良派・横谷派の江戸での装剣金工三派として一躍有名となりました。

町彫りは室町時代から江戸時代にかけて将軍家に仕えていた後藤家以外の金工が製作する小道具のことです。絵画のような彫刻製作を行ったことから町彫りの始まりとされています。

20歳の時独立をして江戸・浅草に開業を致しました。

作品としては赤銅や四分一を用いて高彫り色絵(裏面から輪郭を打ち出し、表面には図柄を加工する金工作品の基本となる技法)にて人物を彫りいれた鐔や小柄がを製作しており、得意としてきました。

浜野派を代表するほどの優工ともされてきました。のちに甲府や越後(新潟県)などにも訪れ、晩年では信濃(長野県)に住まれました。多くの作品を作られてきましたが、1819年に逝去されました。

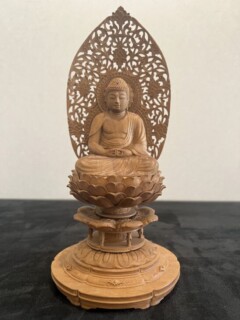

昭和20年代の初めごろ、農業をしながら木彫に励んでいた初代山田昭雲。

そこへ訪ねてきた棟方志功に版画を勧められた際、彫刻刀で彫り進める棟方とは違いノミを金槌で叩きながら刻む様子に「叩き彫り」という表現をされた事で「叩き彫 山田昭雲」が生まれました。

とにかく地道に、細い線も小さな文字も、ひたすらノミでコツコツと叩いて彫るという方法が棟方にとっては新鮮だったのかもしれません。

二代目山田昭雲は、仏師初代の長男として1925年(大正14年10月10日)岡山県勝田郡に生まれ、旧制津山中学松戸高等航空機乗員養成所を卒業後、終戦を機に日本原の開拓地へ入植し、叩き彫を始めます。

1967年に第一回叩き彫昭雲展を京都で開き、 以後全国各地で200回余の「叩き彫昭雲展」を開きました。

昭和33年に離農して故郷へ帰り彫刻に専念し、昭和55年には日本原の元開拓地の一隅に工房を建てました。

二代目は叩き彫とはどんな掘り方かとよく尋ねられたそうです。その際は「コツコツとリズミカルに彫るのです」「師の門をたたくという気持ちなのです」また、「世の人々に問うという仕事なのです」と答えていたそうですが、これらは全て、初代の教えだったそうです。

現在は叩き彫三代目、尚公により祖父の作風を今に伝え続けられています。

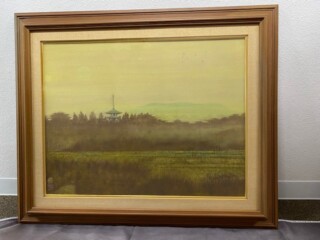

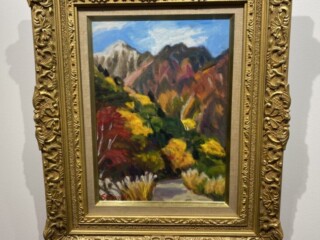

井上稔は1936年4月16日、京都市に生まれた日本画家です。

中村大三郎の弟子となり、日本画を学んで徐々に頭角を現していきます。

井上稔の影響かどうかは分かりませんが、兄である野々内良樹(1930~2009)ものちに日本画家となり、弟の野々内宏(1938~)も日本画家になります。

三兄弟が皆日本画家という家族も珍しいのではないでしょうか。

1954年4月、京都学芸大学(現京都教育大学)特修美術科日本画に入学、1957年の第13回日展に『校倉』初入選。1959年3月に卒業後、4月に同専攻科(現京都教育大学大学院)に進み全関西美術展に『風景』出品、佳作賞受賞。

兄良樹、加藤美代三、下保昭、福本達雄、三谷青子らとともに朴土社を結成しています。

その後日展や京展での多数入選、受賞などを経て、2011年1月6日~3月6日には奈良県立万葉文化館で「井上稔展-奈良に魅せられて-」を開催、作品56点を展示。3月6日、奈良県立万葉文化館にて美術講演会の講師をつとめています。

リュージュはスイスで生まれたオルゴールメーカーです。

創業者はシャルル・リュージュ。

彼が1865年にスイスのサンクロワに移住したところから始まります。

初めはオルゴールのついた懐中時計を作ります。

産業革命の波はかなり以前に押し寄せ、世の中は工業化・機械化が当然のことになっていた時代です。

そんな中で、全てを機械任せにせず、こだわりを持った手作業で、一つ一つ丁寧に作り、多くの人々にその技術力を認められるようになります。

こだわりの手作業と伝統の作り方は現在まで続き、世界最高峰のオルゴールメーカーと呼ばれるに至りました。

そのこだわりは製作期間にも表れます。

一つを作り上げるのに最低でも3か月を要し、長いものでは1年に及ぶものもあります。

決して妥協を許さないその姿勢から作り出されたオルゴールの音色はとても繊細かつ美しいものです。

特にリュージュはオルゴールの中でもシリンダーオルゴールを作っています。

オルゴールにはシリンダーオルゴールとディスクオルゴールの2種類があり、シリンダーオルゴールはより繊細な音を出すことができます。

シリンダーがゆっくりと回転し、シリンダーに植えられた小さな突起が、弁(櫛歯)を弾くことで音が鳴るわけですが、その弁を増やし、突起を増やせば、より複雑な曲を奏でることができます。

その分、要求される技術力は高度になり、リュージュがその弁の数を144本用いていることで、リュージュの技術力の高さが分かります。

手巻きのため、巻き直せば何度も聞けることから、親から子へ、子から孫へとその音色を伝えることもできます。

時代とともに家族を見つめるリュージュのオルゴール。

今日もどこかで誰かのために奏でられていることでしょう。

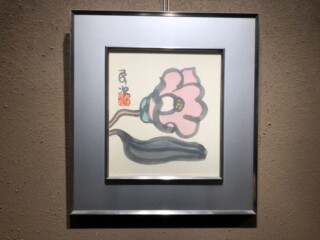

伝統的な青磁のみならず、作品にて新な技術や表現をされている陶芸家の浦口雅行さんです。ダイナミックに独特な作品によって多くの人を魅了してきました。

浦口雅行さんの作品には「浦」の文字が刻まれており、箱にも「浦」の文字の烙印が押され筆にてサイン及びタイトルが書かれております。

浦口雅行さんは1964年東京都杉並区に生まれました。

1987年東京藝術大学美術学部にて陶芸講座を卒業し、1989年には同大学院三浦小平二研究室を修了致しました。1990年に日展にて国際陶芸展優良入賞をし、1991年には栃木県芳賀町に自身の工房を築窯しましたが、2001年茨城県石岡市に工房移転をしました。

2002年には茨城県芸術祭展覧会にて特賞を受賞し、2004年アメリカのニューオリンズ美術館に買上されるなど日本のみならず世界からも多くの評価をされてきました。

2006年に東京美術倶楽部2006東美アートフェアにて「青磁 浦口雅行展」を開催し、同年に茨城県陶芸美術館で「現代陶芸の粋」展に出品しました。2007年には「青磁 浦口雅行展2007」の開催や、2018年ドイツ エトリンゲン城美術館で行われたドイツ陶芸展に出品など現在も多くのご活躍をされています。