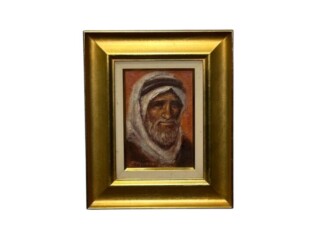

米村太一は、現代写実絵画界において独自の静謐な世界観と緻密な質感描写によって高い注目を集める画家です。

彼の作品に通底する最大の特徴は、あたかも時間が停止したかのような、張り詰めた静けさにあります。なかでも人物表現の枠組みを拡張した「MEISAI」シリーズは、彼の代名詞ともいえる代表的作品群です。

モデルの顔や身体に鮮やかな絵具を施した姿を克明に描き出すこれらの作品は、単なる肖像表現にとどまりません。生身の肌がもつ有機的な質感と、絵具の無機質なマチエールとを同一画面上に共存させることで、社会の中で役割を演じながら生きる現代人のアイデンティティの揺らぎや存在の曖昧さを象徴的に提示しています。

初期より高い評価を受けてきた静物画で培われた、物質の気配までも写し取る描写力は、人物画においても遺憾なく発揮されています。描かれた人物の瞳の奥に宿る静かな意志、そして沈黙の中に漂う緊張感は、鑑賞者の内面へと深く静かに浸透していくかのようです。

中村重人は、1946年石川県に生まれました。

鮮やかな和絵具を用いた色絵付けを中心に作品制作を行い、松竹梅・鳥・花などの伝統的モチーフを精緻に描くことで知られています。

「古九谷のイメージを大切にしつつ、自分の感性というフィルターを通して作品づくりをする」という信条のもと、伝統的な九谷焼のフォルムを保ちつつも文様の配置や余白において現代的な軽やかさを与え、古典と現代を両立させた作品を制作しています。

磁器を光が通るほど薄く焼き上げたインテリア照明の製作も行っており、台座の部分に山中漆器の漆芸を用いるなど伝統工芸の可能性を追い求めています。

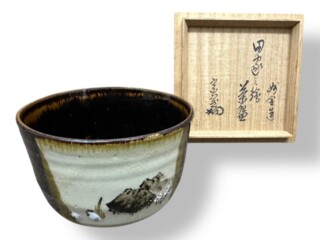

崎田 宏(さきた ひろし)は、日本の漆芸(輪島塗)の作家・蒔絵師です。

昭和30年(1955年頃)石川県輪島市町野町の生まれで、鈴谷鐵五郎に師事し、輪島塗の伝統工芸をベースに活動します。

高度な伝統技法(輪島塗・蒔絵・螺鈿など)をモダンなデザインと融合させており、蒔絵には金箔や螺鈿(らでん)などを使うものも多く、茶道具として実用性がありながら、芸術品としての美しさも兼ね備えています。

モチーフとして金魚、稲穂、虫、トンボなど自然の題材がよく用いられます。

茶道具としての実用性と芸術性を兼ね備えており、茶道の世界でも評価が高い作家です。

北浩二(きた こうじ)は、日本の現代洋画壇において静物画を中心に制作を続ける作家であり、身近な器物を端正かつ詩情豊かに描く画風で評価を得ています。

シュガーポットやミルクピッチャー、果物、花といった日常的なモチーフを題材にしながら、画面に漂う「静かな気配」や、あえて語りすぎない「余白の美」を大切にしている点が大きな特徴です。

過度な演出や装飾性を抑え、形態の正確さ、素材の質感、そして光の移ろいを丹念に追うことで、日常の中に潜む静謐な美しさを丁寧に引き出しています。

流行や時代性に大きく左右されにくい普遍的な魅力を備えており、コレクターからは「長く寄り添える一枚」として安定した支持を集めています。

大矢英雄は、日本の現代写実絵画を代表する洋画家の一人です。

彼の作品の最大の特徴は、ルネサンス期以来の古典技法である「混合技法」にあります。テンペラによる堅牢な下地の上に油彩を幾層にも重ねることで、油彩特有の深みと、テンペラの持つ緻密で透明感のある描写力とを高度に融合させています。

主なモチーフは女性像であり、髪の一本一本や衣服の質感に至るまで丹念に描き込まれた細密な写実表現は高く評価されています。しかし、その絵画は単なる写真の再現にとどまりません。人物の背後に広がる抽象的なマチエールや、緻密に計算された光の構成によって、画面には静謐で幻想的な空気が漂います。まるで現実の時間が一瞬停止したかのような、詩情豊かな世界観が立ち上がる点にこそ、彼の真価があります。

また、長年にわたり広島市立大学芸術学部で教鞭を執り、後進の育成にも尽力してきました。教育者としても重要な役割を果たしながら、現在もなお写実表現のさらなる可能性を追求し続けています。

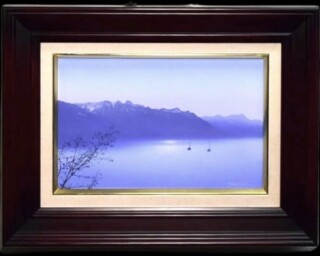

大城 真人(おおしろ まこと)は、1958年に富山県で生まれた日本の洋画家です。東京学芸大学美術学科を卒業後、フランスのナント美術学校で学びました。

1989年にはフランスのピィポー美術学校で講師を務めるなど、フランスとの深い関わりを持っています。1991年からはフランスと東京で数多くの個展を開催し、1995年にはフランス国内の具象・抽象アートフェスティバルで最高賞を受賞するなど、国際的にも高く評価されています。

彼の作品は、ヨーロッパの水辺の風景を題材としたものが多く、ブルージュ、ゲント、デルフト、パリ、コモ湖などの都市を描いたものがあります。これらの作品では、光や風、空気感を細密に表現し、見る人の感性に響くような仕上がりとなっています。

現在もフランス・ナントで制作活動を続けており、国内外での展覧会や個展を通じて、その精緻な風景画を発表し続けています。

静謐でありながらも豊かな表現力を持ち、多くの人々に感動を与えています。