皆様、こんにちは!緑和堂です!

今回は【尺八】について触れさせていただこうかと思います。

尺八は和楽器の一つです。

基本的な長さが一尺八寸であることから、「尺八」と呼ばれております。

三味線や琴は女性からのご依頼が多いですが、尺八は男性からのご依頼が多いように思います。「以前自身で使用していた」ですとか、「お父様が使用していた」などのお声が多く、最近は使わず眠っていたものが多いようです。

~尺八の流派~

尺八には様々な流派がありますが、中でも【都山流】【琴古流】が二大流派として名高いです。

【都山流】は中尾都山が創始した尺八の流派であり、現在では全国的に最大規模の流派となっています。

都山流尺八の特徴として、歌口が月の形になっています。

【琴古流】は黒澤琴古を祖とした江戸から続く流派であり、古典の演奏を得意とします。

琴古流尺八の特徴として、歌口がその名の通り琴のような形をしています。

~尺八の鑑定ポイント~

さて、尺八を見るときのポイントとしては、

「材質」「作家」「印の数」「中継ぎ」「歌口」が重要になります。

まず「材質」です。

尺八には竹、木、プラスチックといった素材が使われますが、高い評価が期待できるのは竹材のものとなります。

その中でも古い竹が使われていたり、色味が一風変わっていたり、湾曲していたりすると人気が高くなる傾向にあります。

続いて「作家」です。

作家としては、知名度が高いかどうかで評価が大きく変わってきます。

古くは荒木古童や三浦琴童が名手として数えられますが、近年では玉井竹仙という製管師の尺八工房から巣立った製管師たちが活躍の幅を広げ、一流作家として名を上げております。

有名な方の作品は総じて高級な部類になりますで、品質もとても良いものです。

作家ものの尺八には、印が入っております。

「永廣真山」銘

「小林一城」銘

永廣真山、小林一城は現在かなり人気の高い作家さんであり、この二方も玉井竹仙工房出身の製管師です。

作家の印について触れましたが、「印の数」でも評価が変わるのです。

印が一つの作品に比べ、二つ印、三つ印と多くなる方が人気の高くなる傾向にあります。

続いて「中継ぎ」です。

現代の尺八は上菅と下管が分離できるように作られており、その上下管を連結させる部分のことを中継ぎと称します。この中継ぎに使われる素材の違いによって、同じ作家でもかなり評価が変動するのです。

尺八の中継ぎのポイントとしては、以下になります。

①「藤巻」かそれ以外か

②「藤巻」の場合に、装飾で使われている貴金属の種類

中継ぎ部分の外観は、基本的に藤(とう)で巻かれております。

そして、藤の縁には金銀を用いることが多いです。

こちらは藤の縁に銀が巻かれており、銀線が三本に見えるので俗に「銀三線」と呼ばれます。

藤巻の装飾には金線と銀線、一線と三線が見られます。化粧が強いほど人気が高く、「金三線」が最も高額になります。

評価の高い順に並べると、以下の通りになります。

①「金三線」

②「金一線」

③「銀三線」

④「銀一線」「石目三線」

⑤ 他

中継ぎには藤巻以外にも、同じく人気のある「石目三線巻」や、セル巻、鼈甲巻など様々な種類があります。

セル巻

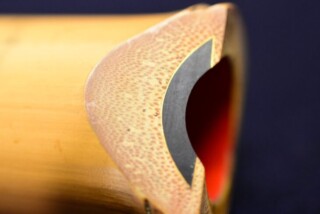

最後に、「歌口」です。

歌口は、息を吹き込む部分です。

都山流と琴古流で形が変わる部分として先述いたしましたが、こちらの状態や装飾も評価を左右する要素となります。

画像の黒い部分が歌口ですね。

歌口には水牛の角や象牙が用いられます。その縁にはまた、金線や銀線が用いられる場合があるのです。

金歌口

縁が無いものよりも、金銀で縁取られていた歌口を持つ尺八は、より評価が上がります。

楽器は割れたり、欠けたりすると音が変わってしまいます。

それを修理することはとても難しく、修理費用も高くつきがちです。そのため状態は最重要と言っても過言ではありません。

尺八においては、歌口が欠けてしまうと査定額にも大きく響いてしまいます。歌口保護用のキャップが普及していることからも、尺八における歌口の重要性を物語っていますね。

とここまで書いてみましたが、中々総合的な判断は難しいかと思います。

実際にお持ちの尺八の金額をお知りになりたいという方も多いと思われますので、気になった方は弊社のHPからライン査定、メール査定などお気軽にご相談ください。

皆様からのお問い合わせをお待ちしております!